| 「伯耆安綱と西伯耆の鉄に関する考察」 【3】結果および考察 Ⅰ:文献史料からの結果・考察 1:安綱を取り巻く人々 |

||||

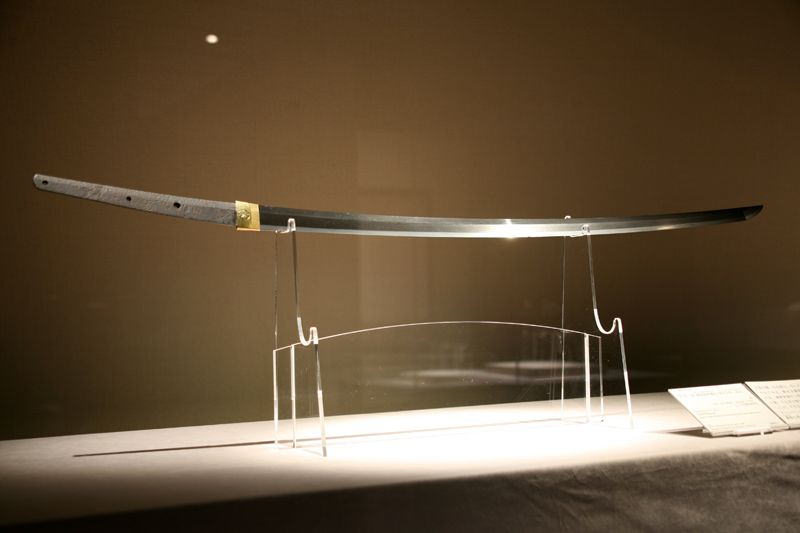

| 安綱を取り巻く人々---はじめに 大原安綱(おおはらやすつな)、伯耆安綱ともいう。 本名、横瀬三郎太夫(太夫という称号については巻末補足へ)。 伯耆安綱については、『太平記』に伯耆国会見郡の住人と記されるのみで、その生存した年代、出自、経歴、人物像などについて詳らかではない。 一般に安綱は、坂上田村麻呂の佩刀を作ったことから大同年間(806年~810年)の人とされているが、この時代には日本刀の特徴である鎬造湾刀様式(しのぎづくりわんとうようしき)が確立していない。 現在では備前友成、三条宗近と同時代の頃の刀工とみるのが定説となっている。 安綱の詳細を示す史料は皆無に等しいが、「童子切」は源頼光が酒呑童子の征討に使用された刀であるという。 そこで源頼光と、この人に関わる人々を探って行けば、安綱の生きた時代、あるいは人間関係などが明らかになるかもしれない。 さらに「童子切」に関わりが有るとされる、坂上田村麻呂、源頼光と四天王、源満仲、三条宗近などについて考察して見たいと考える。 |

||||

| 【1】目的 緒言 【2】材料と方法 1:安綱に関する文献・史料 2:安綱および真守銘のある刀剣 【3】結果および考察 Ⅰ:文献史料からの結果・考察 1:安綱を取り巻く人々 2:安綱が生きた時代背景 Ⅱ:刀剣類からの結果・考察 1:刀剣の発達史から安綱を考察 2:伯耆国の製鉄遺跡と伯耆国の鉄 3:鍛刀に関わる技術者あるいは集団 【4】まとめ 伯耆安綱と童子切 |

||||

| 【坂上田村麻呂】 | ||||

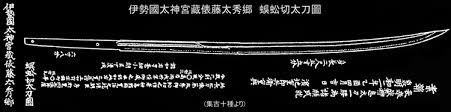

| 1:坂上田村麻呂(さかのうえの たむらまろ)概説 758年~811年。 平安時代の公卿、武官。名は田村麿とも書く。姓は忌寸のち大忌寸、大宿禰。 官位は、大納言正三位兼右近衛大将兵部卿。勲二等。死後、贈従二位。 桓武天皇に重用されて、軍事と造作を支えた一人であり、桓武朝では2度にわたり征夷大将軍を勤める。 蝦夷征討に功績を残し、薬子の変では大納言へ昇進して政変を鎮圧するなど活躍。 死後、平安京の東に向かい、立ったまま柩に納めて埋葬され、軍神として信仰の対象となる。 現在は武芸の神として親しまれ、多くの伝説、物語を生んだ。 詳細は、「坂上田村麻呂」  Wikipediaより引用 Wikipediaより引用2:事績 (1)征夷政策 多くの事績が有るが、まずは征夷大将軍として蝦夷征討が挙げられる。 田村麻呂が行った征夷は、阿弖流為(アテルイ)や母礼(モレ)の助命活動に見られるように、極めて温情に満ちた活動であったと言える。 参照、「蝦夷と蝦夷政策」 「蝦夷と俘囚」 (2)清水寺との関連 780年、鹿を捕えようとして音羽山に入り込んだ坂上田村麻呂は、修行中の賢心(後の延鎮)に出会った。 田村麻呂は妻の高子の病気平癒のため、薬になる鹿の生き血を求めてこの山に来たのであるが、延鎮より殺生の罪を説かれ、観音に帰依して観音像を祀るために自邸を本堂として寄進したという。 延暦17年(798年)、田村麻呂は延鎮(もとの賢心)と協力して本堂を大規模に改築し、観音像の脇侍として地蔵菩薩と毘沙門天の像を造り、ともに祀った、という。 805年には太政官符により坂上田村麻呂が寺地を賜り、弘仁元年(810年)には嵯峨天皇の勅許を得て公認の寺院となり、「北観音寺」の寺号を賜ったとされる。   (3)薬子の乱の平定 810年に平城上皇と嵯峨天皇とが対立する。 嵯峨天皇側の迅速な対応により上皇が大和国添上郡越田村にさしかかったとき、田村麻呂が指揮する兵が上皇の行く手を遮った。 進路を遮られたことを知り、平城上皇は平城京へと戻って剃髪して出家し、薬子は毒を仰いで自殺した。 これにより対立は嵯峨天皇の勝利に終わった。 この事件の時に空海が鎮護国家と田村麻呂の勝利を祈祷している。 空海は嵯峨天皇側の勝利を祈念し、以降、日本仏教界一の実力者になる契機となった。 3:田村麻呂に関わる刀剣類 田村麻呂の佩刀や関連する刀剣類は、皇室などで丁寧に保存されている。 「童子切」も田村麻呂に関わる刀剣とされるが、刀剣史の見地からは疑問が残るとされている。 (1)坂上宝剣(さかのうえのたからのつるぎ) 天皇に相伝される護り刀で、朝廷の守護刀として坂上田村麻呂より伝わった御佩剣という。 811年(弘仁2年)に坂上田村麻呂が54歳で病死すると、その死を惜しんだ嵯峨天皇は田村麻呂の佩刀の中からこれを選び御府に納めさせた。 これは「坂上宝剣」の名前で後世まで天皇家の重宝の一つになる。 第90代亀山天皇(1249年-1274年)の後は所在不明。 (2)騒速(そはや) 坂上田村麻呂が奥州征伐に遠征する際、兵庫県加東市の清水寺に祈願し、無事帰京したことで奉納したと伝えられる大刀。 御伽草子などではそはやのつるき、そばやの剱、草早丸、素早の剣、素早丸、神通剣と表記される。 もともとは「ソハカ(ソワカ)であったものを「ソハヤ」とうつし間違えたという説もある。 (ソワカとは、密教で呪文の最後に唱える言葉で、「幸あれ」、「祝副あれ」といった意味) 騒速と呼ばれる1口の大刀と、その副剣とされる2口の大刀の合わせて3口が、「大刀 三口 附拵金具十箇」として1981年6月9日に重要文化財に指定されている。 平安期の作 重要文化財 播磨清水寺所蔵(兵庫県加東市) 東京国立博物館保管 「1号大刀」 刃長41.1cmの切刃造のもの。 「2号大刀」 刃長43.2cmの鋒両刃造 「3号大刀」 刃長43.1cmの鋒両刃造。 (3)黒漆剣(こくしつけん、くろぬりのたち) 坂上田村麻呂が京都府にある鞍馬寺に奉納したと伝えられる大刀。 1911年4月17日に重要文化財に指定されている。 刃長76.6cm、元幅2.6cm、先幅1.8cmで無銘の大刀。 (4)標剣(しるしのつるぎ) 「標の太刀」ともいい、天皇が持節将軍に与えた節刀のこと。 田村麻呂は第三次征伐で征夷大将軍となった801年(延暦20年)2月14日に節刀を賜与されているが、同年10月28日に帰京して天皇に節刀を返還している。 4:安綱との関わり 「血吸」という名の刀は、坂上田村麻呂が鈴鹿御前と戦った時に使ったという刀。 酒呑童子絵巻では、この血吸は坂上田村麻呂が伊勢神宮に奉納し、それを伊勢神宮から下賜された源頼光が酒呑童子退治に使ったとある。 安綱が坂上田村麻呂の佩刀「童子切」を作ったことから、安綱は大同年間(806年~810年)の人とされている。 しかし、この時代には鎬造湾刀様式が確立していない。 考えるべきは、何故、田村麻呂の佩刀を安綱が制作したとする伝承が生まれたのではないかと思われる。 |

||||

| 【源満仲】 |

||||

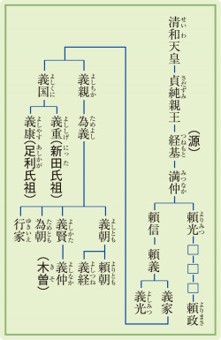

| 1:源満仲(みなもとのみつなか)概説 912年~997年。 平安時代中期の武将。清和源氏、六孫王源経基の嫡男で、56代清和天皇のひ孫に当たる。 多田源氏の祖で、多田満仲(ただのみつなか、ただのまんじゅう)とも呼ばれる。 酒呑童子討伐を行った源頼光の父親。 源満仲が、刀匠大原安綱に打たせた双剣のひと振りが「鬼切り安綱」とされる。 渡辺綱の手によって一条戻橋の鬼の腕を落としたことから、「鬼切」の名で呼ばれることになったという。 その鬼とは茨城童子であり、酒呑童子の配下の鬼であったという。 双剣のもう一方は天下五剣のひとつで国宝の名物「童子切安綱」。 この様に、「童子切り安綱」、「鬼切り安綱」の名刀は、源満仲が大原安綱に打たせた事になっている。 その名刀はいずれも、長子の頼光と、その配下である渡辺綱に渡っている。 詳細は、「源満仲」   2:事績 936年(承平4年) 24歳 父経基、源姓を賜り平将門叛乱討伐に同行する。 939年(天慶2年) 27歳 父経基と共に西海に叛乱せる藤原純友の討伐に向ひて軍功あり。 969年(安和2年) 58歳 安和の変 源連らによる皇太子・守平親王(のち円融天皇)廃太子の謀反があると密告して事件の端緒をつくった。 この事件で左大臣・源高明が失脚したが、満仲は高明の一派であり、これを裏切り密告したとの噂がある。 また、この事件で満仲の三弟・満季が対立する有力武士・藤原千晴の一族を追捕している。 満仲は密告の恩賞により正五位下に昇進した。 その後、藤原摂関家(藤原兼家)に仕えて、摂津国・越後国・越前国・伊予国・陸奥国などの受領を歴任する。 左馬権頭・治部大輔を経て鎮守府将軍に至る。 補足:利害関係が一致する「藤原師尹」と「源満仲」が手を結び、「橘繁延」と「藤原千晴」を謀反の実行者として失脚させた。 藤原千晴は将門の乱鎮圧に貢献した藤原秀郷の息子。 源満仲は藤原千晴を消し、そして謀反の黒幕を左大臣「源高明」とした。 そして源高明を左遷させることで「藤原師尹」が右大臣から昇格できた。 そしてその後、藤原氏は摂関政治の全盛時代に突入。 源満仲も藤原氏に急接近して勢力を伸ばし、武士団「清和源氏」の基礎を作った。 補足:藤原秀郷と蜈蚣切(むかできり) 藤原秀郷が近江国三上山に住む蜈蚣(大百足)を退治した礼に龍神から送られた宝物の一つであると伝えられるもの。 伊勢神宮の宝刀として存在。毛抜形太刀。 作者については「伝-豊前国神息」となっている。   産経新聞ニュースから引用 970年(天禄元年) 二度国司を務めた摂津に土着。 摂津住吉郡の住吉大社に参籠した時の神託により、多田盆地に入部、所領として開拓すると共に、多くの郎党を養い武士団を形成した。 武士団の中心として坂上党の棟梁坂上頼次を摂津介に任命し、山本荘司に要請して西政所、南政所、東政所を統括して警衛にあたらせた。 3:安綱との関わり 両者の接点を詳述する史料はない。 しかし想像を膨らませることが許されれば、以下のことが推測される。 965年(康保2年)54歳の頃 左馬助在任時、多公高・播磨貞理らと共に村上天皇の鷹飼に任ぜられ、同年、戸隠山に鬼神住みて牛馬六畜を殺生すとて勅命を受けて之を退治す。 鬼人の首を携へ帰って 叡覧に供し其功により正四位下を賜った。 この前後に、秀でた武器を調達したと考えることもできるかもしれない。 、 968年(康保5年) 57歳の頃 藤原仲光以下千人の供を従へて住吉神社に27日間参籠紺した。 紙金泥の写経、黄金作りの太刀一振、上箭二筋、神馬三匹、其の他多大の寄進あり、此の時神前にて和歌一首。 「松蔭の 波に浮べる月までも 深きや頼む 住吉の神」 神箭と神託により沼沢地を開拓し新田城を造る。 此処に九頭の大蛇を射殺し、湖水乾涸多田荘72邑となる。 この時、太刀の作成を依頼したか?。 970-980年頃 二度国司を務めた摂津に土着した時期。 武士団の中心として坂上党の棟梁坂上頼次を摂津介に任命した。 この坂上氏の祖先に当たる坂上田村麻呂の佩刀を安綱が作ったという伝承もある事から、この時期に安綱と何らかの接触が有り、作刀を依頼したことが考えられる。 補足:田荘(ただのしょう) 摂津国川辺郡北部(現在の兵庫県川西市全域及び宝塚市北部、三田市東部、猪名川町の一部にあたる地域)に存在した荘園。 摂関家(近衛家)領。 初期清和源氏の拠点となった。 |

||||

| 【源頼光と四天王】 |

||||

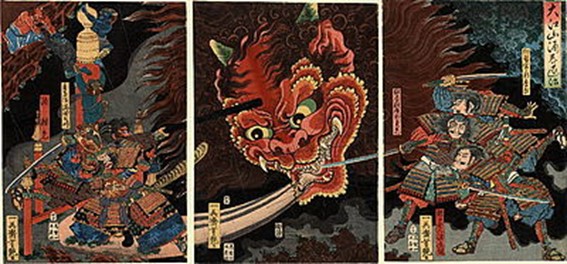

| 源頼光 | ||||

| 1:源頼光(みなもとのよりみつ、または、らいこう)概説 948年~1020年。 父は鎮守府将軍源満仲、母は嵯峨源氏の近江守源俊女。 諱はしばしば「らいこう」と有職読みされる。 摂津源氏、頼光(よりみつ)流の祖。 頼光流の中で永く続いたのは美濃国土岐郡を本領とした国房の流れで、美濃源氏、土岐源氏とも称する。 摂津、伊予、美濃等の諸国の受領を歴任。 内蔵頭、左馬権頭、東宮権亮等をつとめた。 藤原摂関家に接近し、その家司的存在となって勢力を伸長した。 詳細は、「源頼光と四天王」 2:事績 990年(正暦元年) 42歳 関白兼家の葬儀に際して藤原道長の振る舞いに感心して、側近として従うようになったと伝えられる。 992年(正暦3年) 44歳 備前守に任官。 しかし都に留まっており遙任であったと思われる。 東宮大進時代には朝廷の儀礼や典礼関係の年中行事に記録が見られ、藤原道長の主催した競馬などに参加している。 995年 酒呑童子討伐 一条天皇の時代、京の若者や姫君が次々と神隠しに遭った。 安倍晴明に占わせたところ、大江山に住む鬼(酒呑童子)の仕業とわかった。 そこで帝は995年(長徳元年)に源頼光と藤原保昌らを征伐に向わせた。 頼光らは山伏を装い鬼の居城を訪ね、一夜の宿をとらせてほしいと頼む。 酒呑童子らは京の都から源頼光らが自分を成敗しにくるとの情報を得ていたので警戒し様々な詰問をする。 なんとか疑いを晴らし酒を酌み交わして話を聞いたところ、大の酒好きなために家来から「酒呑童子」と呼ばれていることや、平野山(比良山)に住んでいたが伝教大師(最澄)が延暦寺を建て以来、そこには居られなくなくなり、嘉祥2年(849年)から大江山に住みついたことなど身の上話を語った。 頼光らは鬼に八幡大菩薩から与えられた「神変奇特酒」という毒酒を振る舞い、笈に背負っていた武具で身を固め酒呑童子の寝所を襲い、身体を押さえつけて首をはねた。この時の太刀が天下五剣のひとつで、国宝の名物「童子切安綱」。 生首はなお頼光の兜を噛みつきにかかったが、仲間の兜も重ねかぶって難を逃れた。 一行は、首級を持ち帰り京に凱旋。 首級は帝らが検分したのちに宇治の平等院の宝蔵に納められた。 天橋立の山の成相寺には、寛仁元年(1018年)3月の日付で頼光らしき名(源氏朝臣の摂津の守)の花押(署名)入りの祈願文書があり、大江山夷賊追討の勅命が示されているが、定説となっていない。   1001年(長保3年) 53歳 美濃守を兼任、このときは遙任であったことを示す記録も無く任国へ赴いていたと思われる。 3:安綱との関わり 889年から947年の伯耆国国司は不詳となっている。 参照、「伯耆国国司」 また968年からは藤原公明が国司となるが、34年間もの間国司の任にあるのも不可解で、1002年までは不詳の時期があるものとも考えられる。 また藤原公明の後は、源頼光が伯耆国国司の任にあったともされている。(Wkipedia 源頼光) この975年~990年頃の間、頼光が伯耆国国司についていたら、安綱との接点が十分に考えられる。 992年には備前国の国司であったので、このときでも安綱との接点が十分に考えられる。 |

||||

| 補足:酒呑童子討伐の年代について | ||||

| 明らかな年代は不詳であるが、いかが考えられている。 990年説 頼光42歳 静岡県駿東郡小山町の金時神社社伝より 995年説 頼光47歳 大江山絵巻より。 1018年説 頼光70歳---通説とはなっていない。 太政官符および京都府宮津市にある成相寺に、頼光が書いたとされる夷賊追討の祈願文書からの説。 大江山夷賊追討の勅命を賜り頼光四天王らとともに6人で摂津国大江山へ向かい夷賊討伐を行う。 成相寺に頼光が自らしたためた追討祈願文書がある。 しかしこの説を採用すると、坂田の金時は1012年に逝去しているため、四天王の一員にはなり得ない。 さらに70歳という年齢からやや困難?。 さらに、1018年といえば、頼光は摂津守、保昌は大和守に任じられていた期間となる。 摂津守と大和守が一武将として追討軍として出陣するというのも違和感があると思われる。 さらに、当時の二人が、大和国の利権を巡って、互いに臣下を殺し合ったという壮絶な抗争を繰り返していた可能性が高いゆえ、なおさら二人が協力しあっいたいうことには大きな疑問が残る。 以上から、酒呑童子征伐は990年~995年の間が妥当な時期と思われる。 よって、「童子切の」の作成年代は990年以前ということになる。 |

||||

| 渡辺綱 |

||||

| 1:渡辺綱(わたなべのつな)概説 953年~1024年 四天王の筆頭。 武蔵国の住人で武蔵権介だった嵯峨源氏の源宛の子として、武蔵国足立郡箕田郷(現・埼玉県鴻巣市)に生まれる。 摂津源氏の源満仲の娘婿である仁明源氏の源敦の養子となり、母方の里である摂津国西成郡渡辺(現大阪府大阪市中央区)に居住し、渡辺綱(わたなべのつな)、あるいは渡辺源次綱(わたなべ の げんじ つな)、源次綱(げんじ つな)と称した。 渡辺氏の祖となる。 2:事績 摂津源氏の源頼光に仕え、頼光四天王の筆頭として剛勇で知られた。 大江山の酒呑童子退治や、京都の一条戻橋の上で鬼の腕を源氏の名刀「髭切りの太刀」あるいは「鬼切り」で切り落とした逸話で有名。 謡曲『羅生門』は一条戻橋の説話の舞台を羅城門に移しかえたものである。 1020年、主君である頼光が正四位下・摂津守に叙されると、綱も正五位下・丹後守に叙された。 3:安綱との関わり 史料には、明らかな接点は無い。 多田源氏の棟梁である源満仲が、刀匠大原安綱に打たせた双剣のひと振りが「鬼切り安綱」。 双剣のもう一方は天下五剣のひとつで国宝の名物「童子切安綱」。 渡辺綱の手によって一条戻橋の鬼の腕を落としたことから、「鬼切」の名で呼ばれることになったという。 その鬼とは茨城童子であり、酒呑童子の配下の鬼であったという。 |

||||

| 坂田金時 | ||||

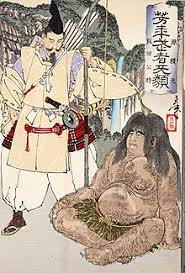

| 1:坂田金時(さかたのきんとき)概説 956年~1012年 彫物師十兵衛の娘、八重桐(やえぎり)が京にのぼった時、宮中に仕えていた坂田蔵人(くらんど)と結ばれ懐妊した子供とされる。 藤原道長の日記『御堂関白記』など当時の史料によると、下毛野氏に属する下毛野公時という優秀な近衛兵(随身)が道長に仕えていた。 この公時が脚色されていったものらしく、頼光・道長の時代から100年ほど後に成立した『今昔物語集』では、公時の名の郎党が、頼光の家来として登場している。 1012年(寛弘8年12月15日) 九州の賊を征伐するため筑紫(福岡県)へ向かう途中、作州路美作勝田壮(岡山県勝央町)にて重い熱病にかかり死去。 享年55歳。 勝田の人々は金時を慕い、倶利加羅(くりがら、剛勇の意)神社を建てて葬った。その神社は現在、栗柄神社と称する。  Wikipediaより引用 Wikipediaより引用2:事績 いち早く鉄文化を手に入れた豪族とする説もある。 滋賀県長浜市と米原市は、昔は坂田郡であり、坂田金時は坂田郡の人であると伝えている。 今も長浜市には足柄神社や芦柄神社が何カ所もあり、子ども相撲が今も連綿と行われている。 なお、この地域は古代豪族息長氏の本拠地であり、金時はその一族であるという。 王の文字はマサカリの象形文字で、腹掛け姿は鍛冶を象徴することから、いち早く鉄文化を手に入れた豪族という説もある。 3:安綱との関わり 史料には、明らかな接点は無い。 |

||||

| 卜部季武 | ||||

| 1:卜部季武(うらべすえたけ)概説 950年~1022年。 別名を平季武(たいらのすえたけ)とする。 2:事績 兵庫県宝塚市にある松尾神社では、創建した浦辺太郎坂上季猛が卜部季武としている。 3:安綱との関わり 史料には、直接的な明らかな接点は無い。 |

||||

| 碓井貞光 | ||||

| 1:碓井貞光(うすいさだみつ)概説 954年~1021年。 2:事績 童話『金太郎』では、樵に身をやつし、強い人材を求めて旅をするさなか、足柄山で金太郎(後に坂田金時)を見いだして源頼光のもとへ連れて行くという役割を与えられている。 最近の研究では平忠通は貞光(貞通)の子で、これが三浦氏・鎌倉氏らの先祖になったとも言われている。 3:安綱との関わり 史料には、明らかな接点は無い。 |

||||

| 藤原保昌 | ||||

| 1:藤原保昌(ふじわらやすまさ)概説 958年~1036年。 藤原道長・頼通に家司として仕えた武人。 妻は和泉式部。 2:事績 酒呑童子征伐において、頼光とその四天王に加えて、保昌が客将のごとく参加した。 酒呑童子の退治伝説の古い形態では、酒呑童子を退治した源頼光と藤原保昌は対等の関係にあったとされている。 1017年頃、当時の二人が、大和国の利権を巡って、互いに臣下を殺し合ったという壮絶な抗争を繰り返していた可能性が高いゆえ、二人が協力し合っていたいうことには大きな疑問が残る。 3:安綱との関わり 史料には、明らかな接点は無い。 |

||||

| 【酒呑童子と四天王】 | ||||

| 酒呑童子 | ||||

| 1:酒呑童子(しゅてんどうじ)概説 (1)鬼とした場合の酒呑童子 京都と丹波国の国境の大枝(老の坂)に住んでいたとされる鬼の頭領(盗賊であったとも)である。 詳細は、「鬼伝承」 他の呼び名として、酒顛童子、酒天童子、朱点童子と書くこともある。 室町時代の物語を集めた『御伽草子』などによると、酒呑童子の姿は、顔は薄赤く、髪は短くて乱れた赤毛、背丈が6m以上で角が5本、目が15個もあったといわれる。彼が本拠とした大江山では龍宮のような御殿に棲み、数多くの鬼達を部下にしていたという。  (2)人と考えた場合の酒呑童子 しかし実際には鬼として恐れられた盗賊あるいは山賊であったと思われる。 849年に比叡山から大江山に移ったとされる。 多くの場合、鬼として扱われた人間の素性は、まつろわぬ非体制側のことが多い。 また鬼伝承が有るところには、鉄に纏わる出来事が散見されるのも事実である。 2:酒呑童子の様々な出生の伝説 (1)八岐大蛇逃走説 酒呑童子は、一説では越後国の蒲原郡中村で誕生したと伝えられている。 しかし、伊吹山の麓で、『古事記』などで有名な伝説の大蛇、八岐大蛇が、スサノオとの戦いに敗れ、出雲国から近江へと逃げ、そこで富豪の娘との間で子を作ったといわれ、その子供が酒呑童子という説もある。 その証拠に、父子ともども無類の酒好きであることが挙げられる。 (2)越後国の酒呑童子出生伝説 越後国で生まれた彼は、国上寺(新潟県燕市)の稚児となった(国上山麓には彼が通ったと伝えられる「稚児道」が残る)。 12, 3歳でありながら、絶世の美少年であったため、多くの女性に恋されたが全て断り、彼に言い寄った女性は恋煩いで皆死んでしまった。 そこで女性たちから貰った恋文を焼いてしまったところ、想いを遂げられなかった女性の恨みによって、恋文を燃やしたときに出た煙にまかれ、鬼になったという。 そして鬼となった彼は、本州を中心に各地の山々を転々とした後に、大江山に棲みついたという。 一説では越後国の鍛冶屋の息子として産まれた。 母の胎内で16ヶ月を過ごしており、産まれながらにして歯と髪が生え揃い、すぐに歩くことができて5~6歳程度の言葉を話した。 4歳の頃には16歳程度の知能と体力を身につけ、気性の荒さもさることながら、その異常な才覚により周囲から「鬼っ子」と疎まれていたという。 『前太平記』によればその後、6歳にして母親に捨てられ、各地を流浪して鬼への道を歩んでいったという。 また、鬼っ子と蔑まれたために寺に預けられたが、その寺の住職が外法の使い手であり、童子は外法を習ったために鬼と化し、悪の限りを尽くしたとの伝承もある (3)伊吹山の酒呑童子出生伝説 大蛇の八岐大蛇と人間の娘との間で生まれた彼は、若くして比叡山に稚児として入って修行することとなった。 しかし、仏法で禁じられている飲酒をし、しかも大酒呑みであったために皆から嫌われていた。 ある日、祭礼の時に被った仮装用の鬼の面を、祭礼の終了後に彼が取り外そうとしたが、顔に吸い付いて取ることができず、やむなく山奥に入って鬼としての生活を始めるようになった。 そして茨木童子と出会い、彼と共に京都を目指すようになったといわれている 。 (4)大枝町の酒呑童子伝説 平安時代から鎌倉時代に掛けて都を荒らした無法者としての“鬼”は、現在の京都市西京区、右京区にまたがる大枝町(おおえちょう)(京都市洛西地区)及び隣接する亀岡市篠町王子(大江山という小字がある)に本拠があったとされ、大枝山(大江山)と呼んだ。 ここは古くから京都と外界の境界線であると考えられており、通常は酒呑童子が住んだ大江山をこちらに当てる。 3:安綱との関わり 当然ではあるが、史料には明らかな接点は無い。 しかし、安綱にも鬼との関わりが伝承として残されている。 「童子切」を作成する際、孝霊天皇に成敗された溝口町鬼住山の鬼たちがこれを手伝ったという伝承がある。   参照、「第7代孝霊天皇」 参照、巻末「鬼伝承の意義」 参照、「第7代孝霊天皇」 参照、巻末「鬼伝承の意義」 |

||||

| 補足:大江山 | ||||

| 大江山とは 京都府丹後半島の付け根に位置し与謝野町、福知山市、宮津市にまたがる連山(黄色の矢印が示す位置) 鉱山としての大江山(1917-1973) おそらく古代より鉱物資源が豊富であり、鉄も採れていたかもしれない。 近代では銅、クロムおよび少量の銀の採掘が行われていた。 主な鉱石はキューバ鉱、黄銅鉱、クロム鉄鉱、および磁硫鉄鉱などである。 地政学的な大江山 日本海側の由良川と、瀬戸内海側の加古川は、標高187mの日本一低い分水嶺でほぼ接している。(橙色の矢印が示す位置) 古代には、ここが日本海と瀬戸内海の交通要所であった。 大江山は、由良川を押さえる拠点であった。 さらに丹後半島で産出された鉄(遠所遺跡など)の流通も担っていたともおもわれる。 すなわち大江山は、京都への物流の要であり、朝廷にとっては極めて重要な場所となる。  黄色矢印=大江山 橙色矢印=由良川と加古川の接点である水別れ公園 青色矢印=大枝山 大江山伝説 大江山には3つの鬼退治伝説が残されている。 ①『古事記』に記された、崇神天皇の弟の日子坐王(彦坐王)が土蜘蛛の陸耳御笠(くぐみみのみかさ)を退治したという話。 ②聖徳太子の弟の麻呂子親王(当麻皇子)が英胡、軽足、土熊を討ったという話、 ③源頼光と頼光四天王が活躍したことで知られる、有名な酒呑童子伝説。 鬼伝承のあるところには鉄との関わりが有る。 異説 酒呑童子の本拠とした「大江山」は、京都市西京区にある山城国と丹波国の境、山陰道に面した大枝山(おおえやま)という説もある。 (青色の矢印が示す) |

||||

| 茨城童子 | ||||

| 1:茨城童子(いばらきどうじ)概説 平安時代に大江山を本拠に京都を荒らし回ったとされる「鬼」の一人。 酒呑童子の最も重要な家来であった。 彼らの関係も様々な諸説がある。 その諸説の中に、実は茨木童子は“男の鬼ではなく、女の鬼だった”という説があり、または酒呑童子の息子、はては彼の恋人だったという説も伝わっている。 そして、しばらくしてから酒呑童子と茨木童子は互いの存在を知り、共に都を目指すようになったといわれている。 2:事績 若い美女が道に困っていたため、渡辺綱が馬に乗せてやると、女は突然鬼の姿になって綱の髪の毛を掴み、空中に飛び上がって愛宕山に連れ去ろうとした。 綱は慌てず名刀・髭切で鬼の腕を切って難を逃れた。 その後、酒呑童子とその四天王は源頼光と4人の家臣たち(頼光四天王)によって滅ぼされた。 しかし、茨木童子はその時逃げ延びたとされる。 3:安綱との関わり 当然ではあるが、史料には明らかな接点は無い。 |

||||

| 酒呑童子の四天王 | ||||

| 星熊童子、熊童子、虎熊童子、金童子 酒呑童子の配下として、都に出没しては悪事を働いていた。 その後、都から来た源頼光と家臣の頼光四天王によって酒呑童子共々退治されたとされる。 |

||||

| 【同時代の刀工】 | ||||

| 1:三条小鍛治宗近 | ||||

| 1:三条宗近(さんじょうむねちか)概説 938年~1011年 一条天皇の治世(980年-1011年)、永延頃(10世紀末頃)の刀工で、三条派の始祖と伝わる。 安綱と同時代の刀工とされている。 宗近の出自や生涯には諸説有るが、確証は無し。 一説には、938年(天慶元年)山城国に生まれ、1014年(長和3年)死去したとされる。 一説には、天国を師とするが、やや年代が合わない。 参照、「大和伝」 「刀工総覧」 一説には、公家の出身で、姓は橘、信濃守粟田藤四郎と号すとされる。 橘氏説によれば、父は、従四位下 播磨守 橘仲遠。 宗近は初名仲宗で、法興院藤原兼家(東三条大入道殿)に仕え、信濃大掾に任ぜられたということになる。 その後、979年(天元2年9月29日)に稲丸との闘争の科により、同年11月に薩摩国へ流罪となる。 三重野に住し、波平正国に師事し刀鍛冶を学ぶ(この間約11年)。 990年(永祚2年)に許されて都に戻り、洛東白川に住したということになる。 「観智院本銘尽」には、「一条院御宇」の項に、 「三条の小鍛冶と言う。後鳥羽院の御剣うきまると云う太刀を作り、少納言信西の小狐同じ作なり」と、ある。 一条天皇の宝刀「小狐丸」を鍛えたことが謡曲「小鍛冶」に取り上げられている。 しかし、作刀にこのころの年紀のあるものは皆無であり、その他の確証もなく、ほとんど伝説的に扱われている。 2:事績 (1)三日月宗近(みかづきむねちか) 国宝 国宝 東京国立博物館所蔵 天下五剣の一振り 太刀 銘 三条 刃長80.0cm、反り2.7cm、元幅2.9cm 附糸巻太刀拵鞘 日野権大納言内光所持→豊臣秀吉→徳川秀忠→中島飛行機の中島喜代一日本特殊鋼創立者渡邊三郎→国宝 990年に許されて京都に帰ってきているので、それ以降の作刀と考えられる。  (2)小狐丸(こぎつねまる) 九条家が秘蔵していたとされるが、現在の所在は不明。 後一条天皇から守り刀を作るよう命ぜられた。 しかし満足のいく刀を打てずに困っていた。 宗近を助ける為、彼の氏神である稲荷明神が童子に化けて宗近と共に作ったと伝えられている。 (3)鷹の巣宗近(たかのすむねちか) 刀銘 三条 鷹巣宗近 1尺5寸3分 平造り。菖蒲造りともいわれている。。 3:安綱との関わり 史料には明らかな接点は無い。 |

||||

| 2:備前友成 | ||||

| 1:備前友成(びぜんともなり)概説 生没年不詳だが、安綱と同時代の刀工とされている。 正恒と並んで古備前派を代表する名工。 父、実成とともに一条天皇(980年~1011年)の剣を鍛えたという。 古備前では最古の刀工で、永延(987年 - 989年)の頃の人といわれる。 しかし、嘉禎(1235年 - 1238年)の年号を刻んだ作もあり、同銘が鎌倉時代まで続いており、また平安時代の作でも銘の書風が異なるものもあるため、複数の同名刀工が存在していたと考えられる。 最古の代表作は、名物「鶯丸」太刀(御物) 2:事績 (1)御物 名物 「鶯丸」 太刀 鶯丸友成とも呼ばれる。現存する友成作の刀の中で最も古いものの一つである。 刃長二尺七寸(81.8cm)、反り九分(2.7cm)。 (2)国宝 太刀 銘 友成作 (広島・厳島神社蔵) 1914年重文指定、1952年国宝指定。 『厳島宝物図絵』に平宗盛奉納とある。 太刀 銘 備前国友成造 (東京国立博物館蔵) 1931年重文指定、1952年国宝指定。 梨子地桐文螺鈿腰刀 (中身に友成作と銘がある) (広島・厳島神社蔵) 1956年国宝指定。外装は室町時代の作品。 (3)重要文化財 赤銅造太刀 中身銘 友成作(奈良・春日大社蔵)1901年指定 太刀 銘 友成 (埼玉・喜多院蔵)1910年指定。鎌倉時代の作品。 太刀 銘 友成作 (青森・高照神社蔵)1925年指定。 平安時代末期から鎌倉時代初期の作品で、藩祖津軽為信が豊臣秀吉から拝領したものという。 太刀 銘 備前国□□(伝友成) (山口・毛利博物館蔵)1933年指定 太刀 銘 □□五月六日 友成 (東京・静嘉堂文庫蔵)1941年指定 太刀 銘 備前国友成 (岡山・個人蔵)1987年指定 3:安綱との関わり 史料には明らかな接点は無い。 |

||||

| 【補足】 |

||||

| 「横瀬三郎太夫」という名称について | ||||

| 太夫について ある種の芸能人、神職、遊女などの称号または敬称。 律令制では太政官においては三位以上、寮においては四位以上、中国以下の国司においては五位以上の官吏の称とされた。 やがて時代が下ると五位の通称となり、さらに転じて身分のある者への呼びかけ、人物の呼称として色々な意味を持つようになった。 安綱の本名が、「横瀬三郎太夫」ともいわれている。 詳細は不明だが、官吏ではないので、何らかの敬称であると考えられる。 |

||||

| ソハヤノツルギウツスナリ | ||||

| 妙純傳持ソハヤノツルキウツスナリ 平安時代末期に筑後国で活躍した刀工である三池典太光世によって作られたとされる太刀。 徳川家康の愛刀。坂上田村麻呂の愛刀騒速の写しとも言われる。 国宝 久能山東照宮所蔵 刃長67.9センチメートル、元幅3.9センチメートル、先幅2.8センチメートル、反り2.5センチメートル  |

||||

| 鈴鹿御前 | ||||

| 鈴鹿御前(すずかごぜん) 伊勢国と近江国の国境にある鈴鹿山に住んでいたという伝承上の女神・天女。 鈴鹿姫・鈴鹿大明神・鈴鹿権現・鈴鹿神女などとも記されている。 後世には鈴鹿山の盗賊立烏帽子(たてえぼし)とも同一視され、女盗賊・鬼・天の魔?とも記される。 その正体は伝承や文献により様々である。 |

||||

| 薩摩国 波平(なみのひら)正国 | ||||

| 平安時代、薩摩国薩摩国谿山郡波平(現、鹿児島市南部)の刀工集団。 大和国から移住してきた正国の子、波平行安を祖とする。 正国の作刀は現存せず、行安が波平派の事実上の祖とされる。 |

||||

| 大鍛治と小鍛治 | ||||

| 大鍛治 砂鉄から玉鋼(たまはがね)を産出するのが大鍛治。 砂鉄を集め,ふいごを利用して製鉄を営む者をいう。 かつては日本各地の砂鉄のとれる谷川沿いを移動して生活を営んでいた。 室町時代頃から定住するようになり、採鉱、冶金、炭焼きなどの分業組織をもつ職業集団を形成した。 タタラ師とも呼ばれる。 作刀において鉄の素材は極めて重要であるが、大鍛治の所在が記された刀剣は無い。 参照、「刀工」 小鍛治 金属を鍛錬して製品を製造すること。 「かじ」は、「金打ち」(かねうち)に由来し、「かぬち」、「かんぢ」、「かじ」と変化した。 この鍛冶を業とする職人や店は鍛冶屋ともいう。 刀を作る職人は「刀鍛冶」「刀工」などと呼ばれる。 |

||||

| 藤原秀郷と蜈蚣切(むかできり) | ||||

| 藤原秀郷 891年~958年 平安時代中期の貴族、豪族、武将。下野大掾・藤原村雄の子。 別名は、俵(田原)藤太。 蜈蚣切(むかできり) 藤原秀郷が近江国三上山に住む蜈蚣(大百足)を退治した礼に龍神から送られた宝物の一つであると伝えられるもの。 作者については「伝神息」となっている。 詳細は、「著名な刀剣類」 藤原秀郷佩用とされる毛抜形太刀 伊勢神宮には蜈蚣切の他にも藤原秀郷が所要していたと伝えられる毛抜形太刀が奉納されて所蔵されている。 (「毛抜形太刀 10世紀平安時代中期 伝 藤原秀郷佩用」重要文化財)。 この毛抜形太刀は、藤原秀郷佩用との伝来の経緯や、奉納されたのが同じ伊勢神宮であることから、 当項目で記述している「蜈蚣切」の号が付けられている太刀と同一のものとして書籍などで記述されていることがあるが、 別のものである。  毛抜形太刀 毛抜形太刀 |

||||

| 鬼伝承の意義 | ||||

| 鬼と鉄 「鬼に金棒」という言葉あるように、鬼と鉄の関係には非常に深いものがあると思われる。 加えて、古い鬼伝承が在る土地のほとんどは産鉄地あるいは製鉄地であるという事実も興味深い。 たとえば大江山の位置する丹後地方のように古くから大陸との交流が深くある場所では、渡来人は高度な金属精錬技術により金工に従事、多くの富を蓄積していた。 これに目を付けた都の勢力は兵を派遣、富を収奪し支配下に置いた。 多分このような出来事が元になり自分達を正当化、美化しようとの思いから土蜘蛛退治や鬼退治伝説が生まれたのではないかとする説と同時に、渡来人が寄り集まって山賊化して非道な行いをしたので鬼と呼ばれたという説もある。 詳細は、「鬼伝承」 |

||||

| 【安綱を取り巻く人々-まとめ】 |

||||

| 安綱を取り巻く人々から考える安綱の活動時期 安綱に関する資料は皆無に等しい。 しかし、安綱作の刀剣類が多く存在し、多くの文献でも取り上げられていることからもこの人物の実在は確かであろう。 生没年はわからないが、活動していた時期は、酒呑童子征伐で「童子切」と「鬼切り」が使われた すなわち、995年以前であると思われる。 伝承では田村将軍の時代ともされているが、後述する刀剣の発展史からは否定的である。 次項、および次々項で記載するが、毛抜き形太刀の出現時期頃が安綱の生誕時期と考えるのが妥当かもしれない。 NEXT⇒ 「2:安綱が生きた時代背景」 |

||||

| 参考資料 | ||||

| 「日本刀工辞典 古刀篇」 藤代義雄・藤代松雄著 (藤代商店 1937) 「図解 日本刀事典―刀・拵から刀工・名刀まで刀剣用語徹底網羅」 (歴史群像編集部 2006) 「図説・日本刀大全―決定版 」 (歴史群像シリーズ 2006 稲田和彦 「写真で覚える日本刀の基礎知識」 (2009 全日本刀匠会) 「日本刀の科学 武器としての合理性と機能美に科学で迫る」 (サイエンス・アイ新書 2016) 「日本刀の教科書」 (東京堂出版 2014 渡邉 妙子) 『日本刀図鑑』 (宝島社、2015、別冊宝島2646号) 『銘尽』(めいづくし) 国立国会図書館 (http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288371) 「ふるさとの古代史」 (伯耆文庫第9巻 今井書店 1994) 「鳥取県の歴史」 (山川出版 1997) 「鳥取県の歴史散歩」(山川出版 1994)『田村麻呂と阿弖流為―古代国家と東北』 歴史文化セレクション2007 『坂上田村麻呂』 人物叢書 1986 「源満仲・頼光―殺生放逸 朝家の守護 」 2004 ミネルヴァ日本評伝選 多田神社御由緒 『蕨手刀の考古学』 ものが語る歴史 39 同成社 2018/12/12 黒済 和彦 『つくられたエミシ』 市民の考古学 15 同成社 2018/08/15 松本建速 日立金属HP 「たたらの話」 |

||||

|

||||