| 「伯耆安綱と西伯耆の鉄に関する考察」 【3】結果および考察 Ⅱ-1:刀剣の発達史から安綱を考察 |

||||

| はじめに 一般的には剣は両刃のものを指し、刀は片刃のものを指すが、これに限らないものも存在する。 刀剣と言えば先ず日本刀が想起されるかもしれないが、それが出来上がるまでには、刀剣はその形状および機能をを変えながら進化して行った。 |

||||

| 【1】目的 緒言 【2】材料と方法 1:安綱に関する文献・史料 2:安綱および真守銘のある刀剣 【3】結果および考察 Ⅰ:文献史料からの結果・考察 1:安綱を取り巻く人々 1:安綱が生きた時代背景 Ⅱ:刀剣類からの結果・考察 1:刀剣の発達史から安綱を考察 1:伯耆国の製鉄遺跡と伯耆国の鉄 3:鍛刀に関わる技術者あるいは集団 【4】まとめ |

||||

| 【刀剣の時代的変化】 | ||||

| 刀剣類は時代とともにその材質、形状などを変化させ、戦い方に則した物に進化してきた。 日本とは刀剣類の最終的な完成形とも言える。 材質の変化: 銅剣⇒鉄剣⇒玉鋼 形状の変化: 両刃・直刀・平作り⇒片刃・湾刀・鎬作り 概ねこの様に進化したが、そこまでには長い時間と刀工の苦労があった。 以下に大まかな変化の過程を記載する。 |

||||

| 弥生時代 初期~中期 | ||||

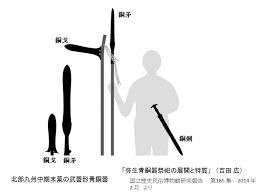

| 銅剣 弥生時代の初期に大陸より伝来といわれている。 伝来時の銅剣は、細身で鋭いデザインである。 銅矛(どうほこ) 朝鮮半島から入ったと思われ弥生時代中期頃から九州のみで生産されていたと思われる。 その後、銅剣・銅戈などのように、しだいに大型化し祭器化する。 銅戈(どうか) 元来は戦車などでの戦闘で適した形状として発達した武器であるが、日本や朝鮮半島では刃部のみが大型化した形態として発掘される。 日本における銅戈はその形状や使用痕が殆んどないことから、戦闘用ではなく祭礼用であろうと推測される。 長野県の中野市の柳沢遺跡で七本の銅戈が発見され、これが北限となる。   |

||||

| 弥生時代 後期中葉頃~ 終末期 | ||||

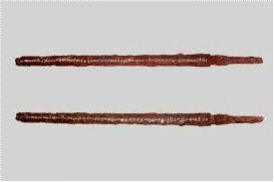

| 鉄剣(鉄槍も含む)・鉄刀 主として九州島北部において弥生中期中葉~ 後半頃から, 本州島関東以西等において弥生後期中葉~ 後半頃からみられ、 青銅器,玉製品等とともに,地域を越えて広域に流通していたとされる。 日本列島の鉄剣のうち,弥生後期中葉頃~ 終末期の長剣等は舶載品、短剣は日本列島製が多く含まれる可能性がある。  (日本考古学雑誌 第23号 p19-p39より引用) (日本考古学雑誌 第23号 p19-p39より引用) |

||||

| 古墳時代 | ||||

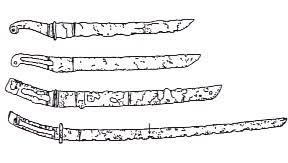

| 1:剣 古墳時代に入ってから、鉄製の刀剣が日本で製造されるようになった。 当時は海外と同じように直刃、両刃の直剣であった。 両刃の剣は日本では5世紀末までに廃れ、古墳時代の大部分は直刀が用いられた。 2:大刀 5世紀頃から大刀が用いられるようになった 片刃で直刃で平造りのため、斬る、突くといったことを専門とした刀剣であった。 主に徒歩戦で使用された。  3:蕨手刀 古墳時代末期、7世紀初頭から蕨手刀が作られるようになった。 詳細は、「蕨手刀とその発展」 太刀身の柄端を飾る刀装具である柄頭が、蕨の若芽のように渦をまくのがデザイン的特徴である。 また、柄には木を用いず、鉄の茎(なかご)に紐や糸などを巻いて握りとしている共鉄柄(ともがねつか)である。  東京国立博物館蔵:秋田県仙北郡六郷町六郷東根字上中村出土、古墳時代、長49cm |

||||

| 飛鳥時代~奈良時代 | ||||

| 1:黒作大刀 金具の材質が銅もしくは鉄であり、握りには糸,紐,革等を巻き付けられている。 そして木で作った鞘には黒漆が塗られている。 このように全体的な色の割合が黒で占められている為、 黒作大刀と呼ばれ、また黒漆の大刀とも言う。 当時、豪華な装飾が施された高級品は実戦では使われなくなり、 代わりとして質素で実用的な要素を備えた黒作大刀が主要武器として 用いられるようになった。 2:東北地方の蕨手刀 奈良時代初頭から、大和朝廷による蝦夷征討策が本格化し、それに伴って刀剣の形状が大きく変化してくる。 特に東北地方の蕨手刀は刃が上を向くように柄に反りを生じるようになる。 これは騎馬による戦いを考慮した形状と考えられる。  |

||||

| 平安時代 前期~中期 | ||||

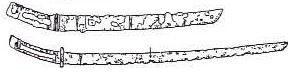

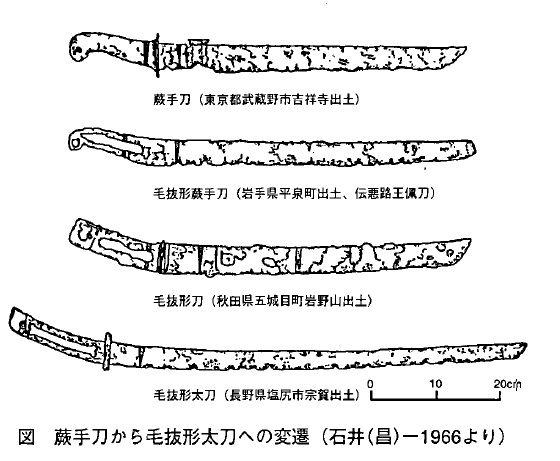

日本刀出現の前夜と言うべき時期で、既存の刀剣に画期的な変革が起こり始める。 1:平安時代前期(AD800-AD900頃) 毛抜形蕨手刀 東北地方が朝廷の律令軍によって制圧支配された後、胆沢地方の蝦夷が弘仁年間(9世紀初め)以降に開発したものと考えられている。蝦夷の刀である蕨手刀を改良したもので、蕨手刀の柄の部分を細く刳り抜いた。 後々、太刀(日本刀の原型・基盤)へと発展していく。 この毛抜形蕨手刀は岩手県と北海道にだけ出土しており、関東以西の出土例はない。 特徴的なのは、蕨手刀の柄に透かしをつけたことにある。 この透かしに指先をかけることにより、柄を握る力を強めた。 さらに、共鉄柄(刀身と柄が一体の刀)の弱点であった斬撃時の強い衝撃を緩和し、斬撃力を向上させる効果を有していた。  毛抜形大刀 (毛抜形刀 けぬきがたたち) 毛抜形蕨手刀(蕨手刀の改良刀)と毛抜形太刀(日本刀の原型)の中間に位置する刀と言えるもの。 9世紀末の東北蝦夷が開発した。 878年出羽俘囚の乱の頃、毛抜き形刀(別名:舞草刀)の原型が使われた可能性がある。 毛抜形蕨手刀の柄頭から特徴的であった蕨形の装飾が消えた形状を有する。 毛抜き形刀とも言われ、50cmを超える。 柄の蕨が消えて方形の柄尻に成ったもの。 刀身は50cm位でまだ太刀の基準を満たしていない。 この刀を内国の武人・武官が参考にして、毛抜形太刀へと発展させることとなる (刀の長大化=太刀への発展は騎馬戦が盛んになった坂東の要望に合わせて作られたものとみられる)。  2:平安時代中期(AD900~950頃) 毛抜形太刀 (日本刀の原型) 平安時代中期頃に登場した太刀であり、日本刀の原型(起源)と考えられている刀である。 「衛府の太刀」とも呼ばれた毛抜形太刀だが、『白河上皇高野御幸記(高野行幸記)』では、「俘囚野剣」とも呼ばれている。  3:平安時代中期~後期 彎刀鎬作りで、刀身60cm以上の日本刀が誕生した。 そして最初の日本刀が、名物「童子切安綱」といわれている。 |

||||

| まとめ | ||||

| 様々な変遷を経て日本刀ができるのだが、「蝦夷、騎馬戦、突くから切る、反りの考案」、これらが日本刀の誕生につながる要素と考えられる。 これらの課程で、重要なことは、蝦夷あるいは俘囚の関与に有ると思われる。 日本刀の原型となったと思われる蕨手刀について、次項で再度詳しく記載したい。 |

||||

| 【蕨手刀の出現とその発展】 | ||||

| 蕨手刀について | ||||

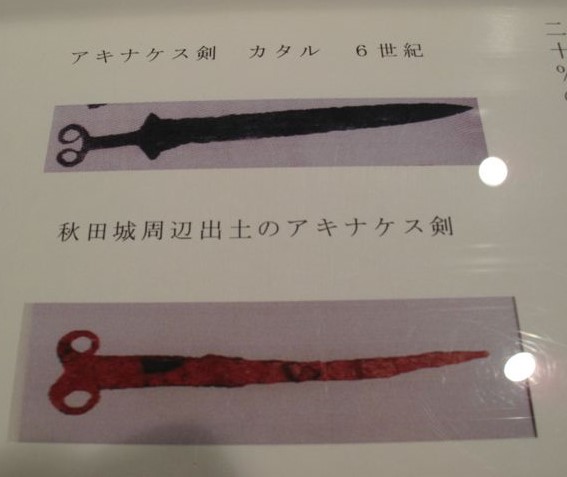

| 形状の特徴 質素な実用的な外装で把つか頭かしらの形が蕨状をしているので名づけられたもので、古典的な名称ではない。 把つかは把木がなく刀身より延付になっている。 平均刃長は一尺五寸(約46センチ).。 初期の蕨手刀は直刀であったが、後に柄、さらに刀身に反りを持つようになる。 直刀のように突くことを目的としたものではなく、打ち下ろして切るという、後の打刀の始原をなすものであると考えられている。 直刀・・・突く 弯刀・・・切る 詳細は、「蕨手刀とその発展」 出土地の特徴 蕨手刀の分布は東日本に圧倒的に多い。 島、丘陵地などの小さな古墳、積石塚から出土した例が多い。 蕨手刀の成分分析 砂鉄を原料としていること、炭素量が少なく、混入物が多いことがわかった。 刃の部分だけ炭素量の多い鉄で巻くようにしているものもある。 しかし炭素量が非常に少ないということは鉄の硬さが弱いということである。 実用的でないものもあって、品質差が大きかったということになる。 ケイ酸塩などの混入物が多い質の良くない鉄で作られていたことが判明している。 稲荷山鉄剣との精製度の違いが浮き彫りになった形となる。 蕨手刀の進化 蕨手刀が毛抜形蕨手刀、毛抜形太刀(太刀の起源)に発展したことから、日本刀の起源の一つとして言及される。 蕨手刀→毛抜形蕨手刀→毛抜形大刀→毛抜き形太刀→日本刀へと進化 蕨手刀の伝播ルートとその発展 (1)最近の説 平安時代中期頃までは、刀剣の佩用は身分によって厳しく制限されており、五位以上でないと佩刀は許されなかった。 そこでそれに抵触しない蕨手刀のようなものが開発されたのかもしれない。 前述のように蕨手刀にはその地域的特徴を示した3つのタイプがあった。 早期の蕨手刀にはまだ反りがなく、当時の刀の一形態であったと思われる。 それが東北地方に伝わると、乗馬に長じた蝦夷に好まれ、反りという改良が加えられた。 さらに改良されて後々まで蝦夷、俘囚に好んで使用され続けたと思われる。 (2)異説 日本列島への鉄文化の流入は、北海道・東北に入ったロシア沿岸部経由の韃靼鍛冶系と、九州・山陰に入っ中国・朝鮮半島経由の韓鍛冶系の2系統がある。 ウラジオストックではBC1000年頃の製鉄遺跡が派遣されている。 ここに至るルートはシルクロードに対してアイアンロード呼ばれている。 蝦夷の蕨手刀は、アナトリアのヒッタイトら草原の騎馬遊牧民族を経た「アルタイのアキナケス剣」が原型であると言われている。 秋田城周辺からはアルタイのアキナケス剣が出土している。(年代は不明) 斉明朝にトカラジンの来訪もありこの説を否定する事はできないが、蕨手刀との関連は根拠がまだ足りない。  |

||||

| 蕨手刀の進化・発展 | ||||

| 蕨手刀から日本刀へ 平成9年、東京国立博物館は、日本刀は蝦夷の蕨手刀が変化したもので、平安中期頃に完成したとの見解を示した。 もちろん異論も存在するであろうが、合理的な推論と思われる。 これによれば、日本刀は直刀から発展したのではなく、 蕨手刀→毛抜型蕨手刀(810~824頃)→毛抜型刀(870頃)→毛抜型太刀(900年代前半)→日本刀(987頃?)、 という変化を遂げたことになる。  |

||||

| 【刀剣の発達史唐考える安綱】 | ||||

| 安綱が「童子切」を作成した時期 前項、「安綱を取り巻く人々」で示したように、「童子切」が作られた時期は995年以前と考えられる。 本項では、毛抜き形太刀が作られたのが935年の「将門の乱」の頃と考えられる。 以上から、安綱が「童子切」を作成したのは、935年から995年の間ではなかったかと推測できると思われる。 NEXT⇒『伯耆国の製鉄遺跡と伯耆国の鉄』 |

||||

| 参考資料 | ||||

| 『蕨手刀 : 日本刀の始源に関する一考察 』 石井昌国 1966 雄山閣出版(株) 「武士形成における俘囚の役割 : 蕨手刀から日本刀への発展/国家と軍制の転換に関連させて 」 下向井 龍彦 史学研究 228号 2000年 広島史学研究会 『武士の成長と院政』 日本の歴史07 下向井龍彦 2001年 講談社 『古代刀と鉄の科学』 石井昌国、佐々木稔 1995 雄山閣出版(株) 『蕨手刀の考古学』 ものが語る歴史 39 同成社 2018/12/12 黒済 和彦 『つくられたエミシ』 市民の考古学 15 同成社 2018/08/15 松本建速 |

||||

|

||||