| 「伯耆安綱と西伯耆の鉄に関する考察」 【3】結果および考察 Ⅱ-2:伯耆国の鉄 |

||||

| はじめに 名刀を作るには、まずは優れた鉄素材、すなわち玉鋼が必要となる。 現代刀が古刀を越せない要因が製鉄技術であるという。 作刀技術は平安期より大きく進歩したが、製鉄技術は何故か平安当時を越せないらしい。 そのような製鉄技術が古代の伯耆国に有ったから、希代の名刀「童子切」を作ることが出来た訳で有る。 ここではあらためて、古代伯耆国と鉄の関係、および伯耆国の製鉄の力を考えてみたいと思う。 |

||||

| 【1】目的 緒言 【2】材料と方法 1:安綱に関する文献・史料 2:安綱および真守銘のある刀剣 【3】結果および考察 Ⅰ:文献史料からの結果・考察 1:安綱を取り巻く人々 2:安綱が生きた時代背景 Ⅱ:刀剣類からの結果・考察 1:刀剣の発達史から安綱を考察 2:伯耆国の製鉄遺跡と伯耆国の鉄 3:鍛刀に関わる技術者あるいは集団 【4】まとめ 伯耆安綱と童子切 |

||||

| 【伯耆国と鉄】 | ||||

| 鉄の重要性 | ||||

| カール・マルクスは、歴史は生産力と生産関係の矛盾により進歩するという考えに基づいて、唯物史観の概念を発展させた。 唯物史観では、経済活動のあり方とその変化が、歴史を発展・前進させる原動力であるとする。 すなわち、歴史は神の意志や人間の理性によってではなく、「物」によって動くとされる。 では、「物」とは何かを突き詰めて考えれば、それはエネルギーに結びつくものであり、中世までは人力がこれを担っていた。 そして産業革命によって人力から石炭、石油へと変遷したわけであるが、人力は食料によってその存在が保証され、鉄器や木材などによってその効率が飛躍的に向上する。 ビスマルクが「鉄はこ国家なり」といったように、鉄はその使用によって、戦略のみならず農業生産性、生活様式などを大きく向上させる貴重な資源となり得る。 加えて、古代史を考える上で、鉄は様々な真実を示してくれる寡黙なる歴史の証人ともいえる。 さらに、鉄は鐵とも書く。 これは”金(カネ)の王なる哉(カナ(感嘆の助辞)という意味で、鉄の有用性・多様性を示すものである。 詳細は、「鉄1(古代日本の産鉄・製鉄)について」 |

||||

| 伯耆国の地名と鉄の関係 | ||||

| 古代の伯耆国に、優秀な鉄素材はあったのだろうか、改めて自問してみる。 遺跡や遺物の検索を行う前に、鉄に関わる伯耆国の地名を明示して見たいと思う。 鉄の古語の種類 ①テツ、タタラ、タタール、韃靼(ダッタン) ②サヒ、ササ(砂鉄)、ヨナ(砂鉄)、サビ、サム、ソホ、ソブ、スゲ ③サナ、サヌ、サニ、シノ、シナ ④ニフ、ニブ、ニビ、ネウ ⑤ヒシ、ヘシ、ベシ、ペシ ⑥カネ、カナ、クロ ⑦アラ ⑧その他:ササ=砂鉄(小小鉄) フク=加熱するための息、あるいは鞴(ふいご)等 :クボ(窪)=たたらや鍛冶の跡を示す 穴=鉄を掘った場所を言う 補足:大国主命 大国主命の若いときの名前は大穴持命(おおなもち)と言う。 よって、大国主命とは、「大きな穴、すなわち大きな鉄山を持った人」という意味になるらしい。 補足:米子地名 鳥取県米子市の地名由来には諸説有る。 或神社の井戸の水を飲んだ88歳の老夫婦に子供が出来た。 そこで八十八歳で子供から、「米子」になったとされる。 この説は江戸期に生まれたものらしい。 砂鉄の古語を「ヨナ」ともいう。 中世以前の米子は砂地で、しかも砂鉄に富んだ黒い砂地であったという。 そこから「ヨナノコ、米子」になったともされる。 伯耆国の地名 日野川沿いの地名を見てみると、「根雨(ネウ)」、「二部(ニブ)」、「江尾(ニビ)」、「菅沢(スゲサワ)」などがある。 また、特に日南町辺りにはやたらと福(フク)が着く地名が多い。 フクは吹くを表し、これは鉄を吹くの意味で、産鉄のことを指す言葉である。 「福成(フクナリ)」、「福栄(フクサカエ)」、「福万来(フクマキ)」、「神福(カミフク)」、「福長(フクナガ)」、「福塚(フクツカ)」、など。 東伯耆にも砂鉄、鉄にちなんだ地名は多い。 「三朝(ミササ)」、「関金(セキガネ)」、「打吹(ウツブキ)」、などである。 伯耆国の神社 「楽楽福神社(ササフクジンジャ)」は西伯耆には7社有る。 「金持(カモチ)神社」 参照、「日南町の神社」 |

||||

| 産鉄に必要な物 | ||||

| 砂鉄から鉄を作ることを産鉄、または蹈鞴(タタラ)吹、鈩吹、という。 鉄を吹く者を大鍛治、出来た鉄を加工する者を小鍛治とも呼ぶ。 「三条小鍛治宗近」というように、刀工は小鍛治に当たる。 砂鉄 鉄鉱石から鉄を精錬する方法もある。 しかし、古代日本においては砂鉄が原料として用いられた。 砂鉄に海砂鉄、川砂鉄、山砂鉄があり、日野川左岸では極めて優良な山砂鉄が採れた。 木炭 産鉄にはもちろん優良な砂鉄が必要であるが、同時に木炭も不可欠である。 鉄の製練(smelting)においては、見かけ上砂鉄1に対して木炭は50調達しなければ成らなかった。 日野川沿いには豊かな森林と、多くの炭焼き施設が有った。 「砂鉄七里に炭三里」という言葉が有る。 木炭の輸送限界は三里(12km)で、砂鉄の輸送限界は七里(28km)と言われていた。 従って、砂鉄による製鉄の場合その製鉄地は砂鉄産地の30km以内の立地ということになる。 よって、砂鉄と木炭の療法が採取可能な地域が製鉄地ということになる。 風 古代から鞴(フイゴ)は存在したらしい。 しかし鞴を使った永代蹈鞴は江戸期になってから発達したものである。 中世以前はいわゆる野蹈鞴で、斜面を駆け上る風、上昇気流が使われたという。 |

||||

| 【伯耆国の鉄に関わる遺跡】 | ||||

| 伯耆国と鉄 | ||||

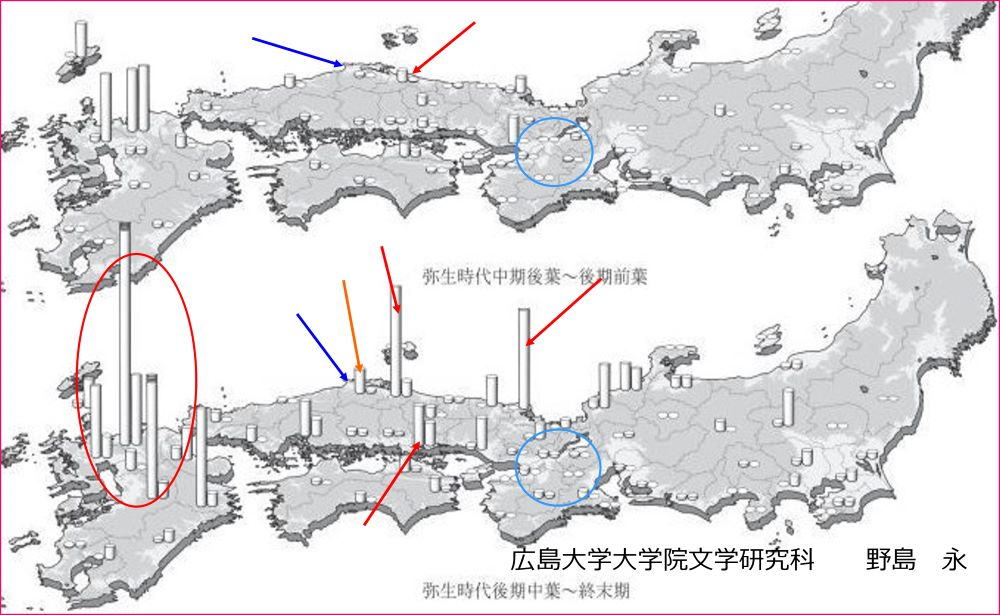

| 弥生時代から伯耆国は鉄に恵まれていたらしい。 「弥生・古墳時代における鉄器文化」 野島永氏 第1回東アジア鉄文化研究会,P141-P156 広島大学大学院文学研究科 児島永氏は、各地から出土した鉄器の遺物を調査し、その点数を地域別に図示した。 上図=弥生時代中期後葉~後期前葉=BC100~AD180 この時期は、倭国大乱の時期に一致する。 北部九州では多くの鉄器が異物として産出されている。 おそらく朝鮮半島からの影響であろうと思われる。 次に多いのが、丹後半島、加古川~神戸付近である。 おそらく由良川-加古川ルートからのものであると思われる。 次に多いのが伯耆国である。 後述するが、妻木晩田遺跡からの出土である。 この時期、出雲国周辺、奈良盆地からの出土はほとんど無い。 下図=弥生時代後期中葉~終末期 =AD180~AD250 倭国大乱が終わり、邪馬台国の元に諸国が平和を取り戻した時期である。 やはり北部九州が最多である。 次に多いのが伯耆国である。 やはり妻木晩田遺跡からの出土である。 ここでも丹後半島~加古川の出土も目立つ。 また宇佐周辺の出土も注目される。 吉備でも相当数の遺物出土が認められる。 やはりこの時期も、出雲国周辺、奈良盆地からの出土はほとんど無い。  以上のように、伯耆国は古代から鉄に恵まれた地域であったと言える。 必ずしも出土した鉄はその地で生産されたものとは言えないが、鉄があると言うことは、その地域が経済的に豊かであったことを物語っているものと考えられる。 |

||||

| 妻木晩田遺跡 | ||||

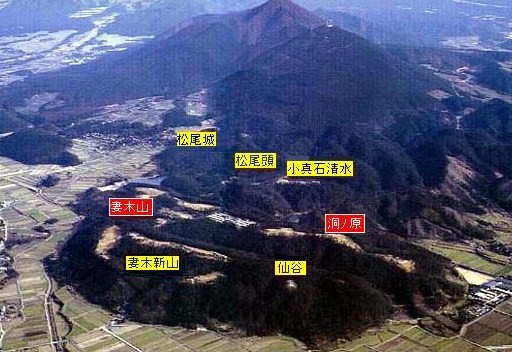

| 妻木晩田遺跡とは 弥生時代後期を中心に中期終わり頃から古墳時代前期初頭にわたって営まれていた遺跡。 おおよそ紀元前後から、AD250年頃まで反映していた。 いわゆる倭国大乱の影響とされる高地性集落。 詳細は、「米子周辺および鳥取県西部の遺跡」 面積 纏向遺跡に次ぐ国内最大級の弥生集落遺跡。 遺跡の面積は170ヘクタールにもなる。 これは発掘当時国内最大級と喧伝された吉野ヶ里遺跡(当時32ヘクタール、現在は調査が進み、約2倍の面積になっている)の5倍にも及ぶ大規模なものである。  遺構 竪穴住居395基、掘建柱建物跡502基、墳丘墓(四隅突出型墳丘墓含む)24基、環壕等が検出されている。 出土された鉄器の点数では国内最多とされている。 |

||||

| 上淀廃寺 | ||||

| 上淀廃寺とは 683年 造営開始 (第40代天武朝) 。 688年 創建されたと考えられている。 日本には類のない、3塔並立、 1金堂の古代寺院。 法隆寺金堂壁画と並ぶ 日本最古級の仏教壁画を有していた。 900年頃焼失し、その後再建されることは無かった。     建立の背景 極めて豊かな経済力と高度な技術力がそろっていたと考えられる。 経済力の背景は、交易か、特別な資源によるものと思われる。 技術力の背景は、木材を加工する器具とそれを使う技術者にある。 これらの共通項は鉄であると推測される。 |

||||

| 租庸調と鉄 | ||||

| 奈良時代 租庸調における調の品目として鉄が指定されていた国は、伯耆・美作・備中・備後のみであった。 平安時代 914年 調として「伯耆国、鉄606?を稲の代わりに納める」 という記事がある。 鉄?とは鉄のインゴットである。 当時の記録から、鉄?1本1.31Kg位とすると、606延は約800Kgに相当する。 さらに伯耆国の鉄の価値は、1?=米2斗=0.2石とされていたらしい。 606?は120石に相当するが、当時は脱穀前の稲穂を納税していたので、さらに多めな石高になるかもしれない。 この様な伯耆国の鉄生産は、江戸末期まで日本最高が続いていたという。   |

||||

| 【伯耆国と鉄-まとめ】 | ||||

| 伯耆国と鉄 伯耆国で希代の名刀「童子切」が作成されるためには、伯耆国に優秀な鉄素材が産出されていなければならないと思われる。 弥生時代の遺跡から多くの鉄が出土されていた事は、当時からこの地で鉄が使用されていた証左でもある。 飛鳥時代に創建された上淀廃寺は、鉄の技術無しには建立は不可能であったとも言えるのではなかろうか。 奈良時代以降も、租庸調の調として、鉄が納められていた。 以上の事から、伯耆国では古代より鉄が使用され、やがて製鉄もこの地で行われていたと考えられる。 この様な製鉄技術の積み重ねが、やがて極めて優秀な鉄素材を生む事に繋がった都考えられる。 さて、砂鉄という鉄素材もあり、それを生成する技術者も居たであろう事は疑いない事実である。 ではこれらを利用して作刀を行ったのどのような人物であったのだろうか。 次項では、鎬作り湾刀様式の名刀を生み出した人物像を考察してみたいと考える。 Next⇒『作刀に関わった技術者あるいは集団』 |

||||

| 参考資料 | ||||

| 「鉄から読む日本の歴史」 (講談社 2003 窪田蔵郎著) 「古代の鉄と神々」 (学生社 1997 真弓常忠) 「古代山人の興亡」 (彩流社 1996 井口一幸著) 「新修米子市史第7巻 資料編 原始・古代・中世」 (米子市 1999) 日立金属HP 「たたらの話」 |

||||

|

||||