| 「伯耆安綱と西伯耆の鉄に関する考察」 【3】結果および考察 Ⅰ-2:安綱が生きた時代背景 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| はじめに 伝承、歴史書、刀剣書類から推測すれば、大原安綱が生きた時代は、800年頃から1100年頃となる。 前述した、関連する人物から考えれば、安綱の活動時期は、995年前後で、「童子切安綱」が作成されたのは995年以前と絞られると思う。 刀剣類の発達史からも、鎬造弯刀様式が認められるのは10世紀後半であるため、史料及び刀剣史を合わせて考えれば概ね900年頃から1050年頃と範囲を絞っても良い様な感もある。 戦争が科学進歩させ、それによって兵器も大きく発展する。 そう考えれば、安綱が日本刀を考案し発展させたのはそのような時代背景があったためだと推測される。 騎馬による機動力と、馬上で威力を発揮する、切るための反りを有する武器、すなわち日本刀では無かろうか。 この頃の時代背景を検討する事によって、安綱の出自、経歴、人物像などについて何らかの示唆を得ることが出来るかもしれない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【1】目的 緒言 【2】材料と方法 1:安綱に関する文献・史料 2:安綱および真守銘のある刀剣 【3】結果および考察 Ⅰ:文献史料からの結果・考察 1:安綱を取り巻く人々 2:安綱が生きた時代背景 Ⅱ:刀剣類からの結果・考察 1:刀剣の発達史から安綱を考察 2:伯耆国の製鉄遺跡と伯耆国の鉄 3:鍛刀に関わる技術者あるいは集団 【4】まとめ 伯耆安綱と童子切 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【安綱が生きた時代背景】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1:安綱が活躍していた時代前後の社会情勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本刀を生み出した社会の背景 武器が発達するためには、それを必要とする社会情勢が背景になければならない。 需要が有って、はじめて供給が生まれるはずである。 すなわち、日本刀の祖とされる安綱の生きた時代が戦乱の世であったか否かである。 顧みるに、764年藤原仲麻呂の乱、774年から始まる38年戦争、810年薬子の変、889年寛平・延喜東国の乱、935年承平天慶の乱などがあった。 加えて、対蝦夷政策、対新羅政策と俘囚の乱など、平安時代と言われながら、実は武器が必要な時代であったと言える。 安綱が活躍していた時代 史料から安綱は、坂上田村麻呂の佩刀を作ったという伝承があり、大同年間(806年~810年)の人とされているが、この時代には未だ鎬造弯刀様式が確立していない。 刀剣史の観点からは、備前友成、三条宗近と同時代の頃の刀工とみるのが一つの定説となっている。 しかし、双方から考えれば800年代から1000年頃の社会情勢を顧みる必要もあるかもしれない。 先ずはこの時代の出来事を抽出し、安綱と日本刀を生み出した社会の背景に目を遣りたいと考える。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2:安綱に関わる出来事-年表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考:年表まとめ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【奈良・平安時代前期の政策】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大宝律令制定後の社会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

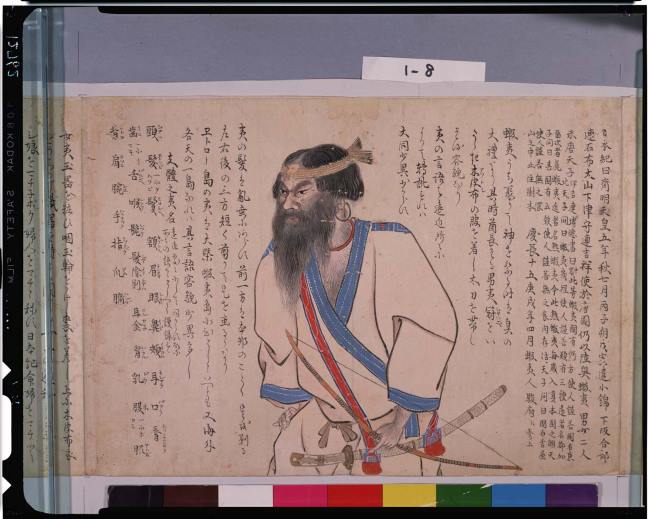

| 大宝律令・国史編纂・風土記編纂と 大宝律令(701年)が制定されると、次の必要な物は国史の編纂であった。 当時の国際社会では、これの二つ持って文明国と言い得た。 しかしこれを為すためには、経済的基盤が不可欠である。 税収を上げることも必要であるが、さらに地方の産物調査が行われた。 これが風土記編纂の目的である。 地方の産物としては、国家にとっては特に鉱物資源が重要であり、それがある地域には受難をもたらしたかもしれない。 吉備国のように領地を分割された国もあった。 分割に際し、鉱物資源のある地域は朝廷の強権が介入した。 国家といっても、権力は一部の氏族に集中していた。 これは正史に載らない場合も多い。 ここでは詳しくは述べないが、何かの機会に詳細を載せたいと思う。 対蝦夷政策 東北地方には、朝廷に取って興味深い物が有ったと思われる。 すでに支配下にあった地方には領地の分割などで搾取に成功していた。 蝦夷が跋扈する地域ではまずここを支配下に入れなければならなかった。 それが蝦夷征討政策である。  東京国立博物館 史料から引用 東京国立博物館 史料から引用 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【対蝦夷政策】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対蝦夷政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対蝦夷政策概要 蝦夷とは本州東部とそれ以北に居住し、政治的・文化的に、大和朝廷やその支配下に入った地域への帰属や同化を拒否していた集団を指した。 日本の古代において、大和朝廷は蝦夷に対して征討的政策をとり続けた。 参照、「蝦夷と蝦夷政策(征討)史」  奈良時代における蝦夷の地は、概ね青森県 岩手県の範囲 奈良時代における蝦夷の地は、概ね青森県 岩手県の範囲蝦夷政策の経過 600年代 渟足柵設置に始まる多くの城柵の設置 700年代 対蝦夷政策・行動---前半は比較的温和な対応。しかし49代光仁朝から強固な姿勢に変化する 800年前後 38年戦争(774年~811年)----アテルイの降伏をもって蝦夷をほぼ支配下に置いた 800年代前半 蝦夷移配 俘囚教愉政策 800年代後半 俘囚の乱 897年 俘囚の陸奥国帰還政策 蝦夷征討の理由 (1)政治的理由 中央集権国家(律令国家)を目指す大和朝廷はは、東北に住む蝦夷を天皇に服属させることを国家目標していた。 (2)経済的理由 風土記編纂の詔は、地方の産物、特に鉱物資源を求めてのものとも言えた。 出雲国を除く各国は、概ね715年までに風土記を編纂しこれを奏上した。 749年に東北(陸奥国)から金鉱脈が見つかったという知らせが入る。 大仏造立のための金が採掘できる上に、経済を潤す土壌が東北にはあると考えられた。 さらに鉄資源に関しても、東北には大いにその可能性があった。 38年戦争(774年~811年) 49代光仁朝から50代桓武朝にかけて蝦夷征討策が強固になった。 特に桓武朝においては国策とも言えた。 坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命され、長い戦がほぼ終結した。 しかし、ここから蝦夷の受難は強くなり、さらに続く。 蝦夷と俘囚 陸奥・出羽の蝦夷のうち、朝廷の支配に属するようになったものを俘囚という。 7世紀から9世紀まで断続的に続いた大和と蝦夷の戦争で、大和へ帰服した蝦夷男女が集団で強制移住させられた者達である。 俘囚は、定住先で生計が立てられるようになるまで、俘囚料という名目で国司から食糧を支給され、庸・調の税が免除された。 しかし実際に移配俘囚が定住先で自活することはなく、俘囚料の給付を受け続けた。 記録に残るもので2,000名,延喜式の推計からは4,600名, 実際には10,000名を上回る人々が35ケ国に分散して、 強制的に移住させられたと見られている。 奈良時代の人口は450万人と推計されている。 これからすれば、10,000人は少なくない数であると思われる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対新羅政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

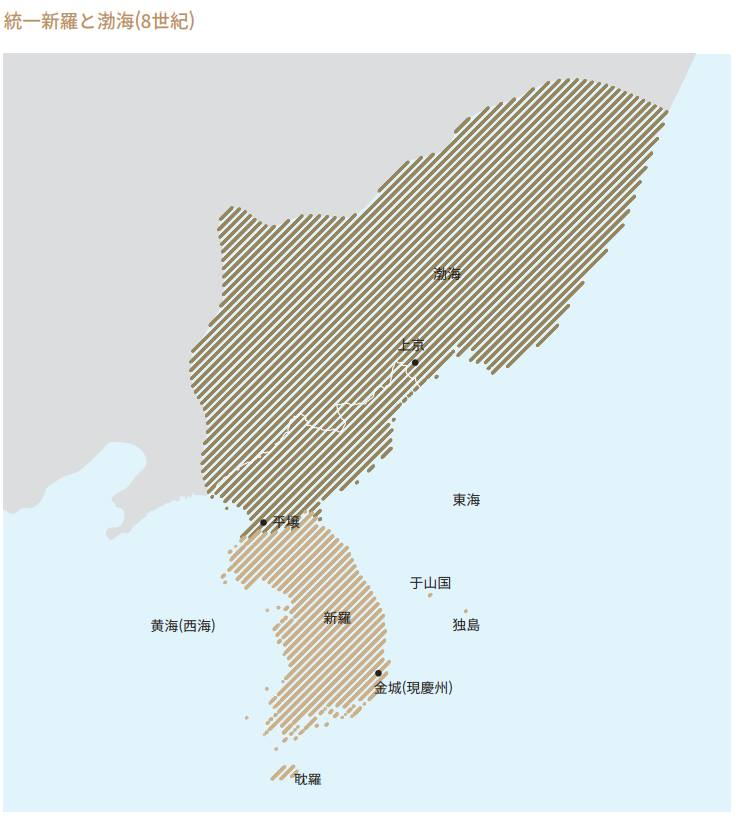

| 新羅(676年~935年) 白村江の戦いののち、676年に新羅が朝鮮半島から唐を追い出し半島を統一した。 この後、新羅は度々大和国に侵犯し国を脅かせた。  対新羅政策 朝廷は、新羅征討のため759年山陰道諸国に船145隻の建造命令を出したり、792年軍事制度の改革したりして、 国防に努めた。 対新羅政策と俘囚 俘囚は、騎馬技術、騎射、これらを用いた戦闘技術に優れていた。 大和の軍団よりも遙かに強かったという。 そのため9世紀、移配俘囚は国内の治安維持のための主要な軍事力として位置づけられていた。 この時、俘囚の安定した生活と狩猟特権が武芸訓練を可能にしていたため、俘囚達は騎馬個人戦術と疾駆斬撃戦術によって 盗海賊の殲滅に大きく貢献できた。 対新羅政策においても俘囚の戦闘力が期待され、俘囚は各地に戦闘員として配置された。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【俘囚と俘囚の乱】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 俘囚について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

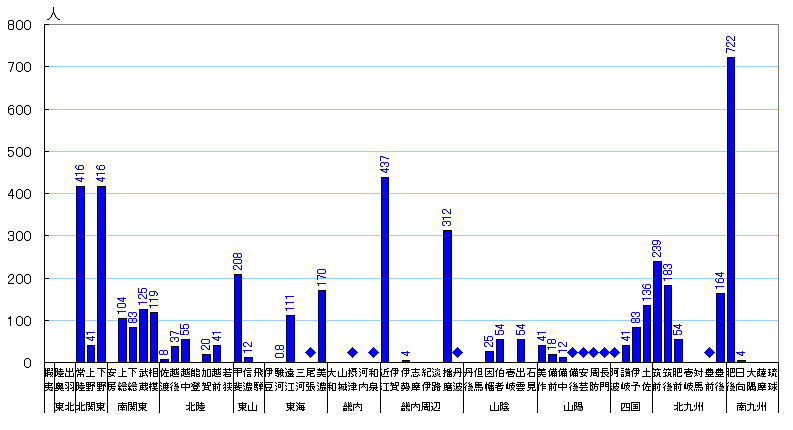

| 俘囚とは 陸奥・出羽の蝦夷のうち、朝廷の支配に属するようになったものを俘囚という。 7世紀から9世紀まで断続的に続いた大和と蝦夷の戦争で、大和へ帰服した蝦夷男女が集団で強制移住させられた者達である。 このうち隷属の度合いが高いものを俘囚、低いものを夷俘(いふ)という。 蝦夷→夷俘→俘囚 詳細は、「蝦夷と俘囚」 俘囚と移配 これは再反乱を防ぐとともに、俘囚を傭兵として機能させる目的の施策であった。 774年(宝亀5年)にいわゆる「三十八年戦争」が始まった頃から、急激に俘囚の移配が増加する。 しかも、中には夷俘に分類されていた者までが移配され、その移配先も関東地方など全国各地に広がっていくことになる。 この移配政策は817年に終了する。 この間、国衙に俘囚の教喩を行わせ、公民化を図らせた。 朝廷は国司に「俘囚専当」を兼任させ、俘囚の監督と教化・保護養育に当たらせた。  9世紀 俘囚の地域配置 下向井龍彦 『日本の歴史 7巻』 講談社 2001から引用 二次移配 実際には俘囚・夷俘は移配先に馴染めずにたびたび地域との衝突や反乱を起こしたために、811年(弘仁2年)に陸奥国より俘囚を現地に止めて支配を行う旨の奏請が行われて受理された。 以後、大規模な移配は行われなくなり、代わって既に移配された俘囚・夷俘を小規模集団単位で二次移配する事例が増加する。 俘囚の生活 一般の公民百姓らとは大きく異なる生活様式を有しており、狩猟および武芸訓練が俘囚生活の特徴であった。 口分田の支給と庸調の免除が為されていた。 漁労狩猟が許されていた。 これによって俘囚の生活はかなり裕福なものであった事が推測される。 しかし、公民から差別を受けていた事実もある。 俘囚戦闘技術の影響 俘囚が有していた狩猟技術・武芸技術は、乗馬と騎射を中心とするものであり、俘囚の戦闘技術は当時登場しつつあった武士たちへ大きな影響を与えた。 例えば俘囚が使用していた蕨手刀は、武士が使用することとなる毛抜形太刀へと発展している。 このように、俘囚の戦闘技術は揺籃期の武士へと継承されていったのである。 律令政府では弱体化した防人や軍団に替わって蝦夷を用いる構想などを打ち出している (貞観11年(859年)12月5日付太政官符(『類聚三代格』)) 俘囚の帰還 やがて、897年(寛平9年)には移配した蝦夷を奥羽へ送還する政策を打ち出した。 これにより全国へ移配されていた蝦夷の多くはは奥羽へ還住することとなった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 俘囚の乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 俘囚の乱 傭兵として追補に貢献していた俘囚であったが、その報酬が十分に賄われなくなっていった。 それに不満を抱いた俘囚が各所で反乱を起こす結果となった。 すなわち、俘囚らによる処遇改善要求が原因で、各地で俘囚による乱が発生した。 814年 出雲国 「荒橿(あらかし)の乱」 『類聚国史』巻190より この年の2月以前に俘囚の反乱があり、その鎮圧に参加した遠膽澤公母志が外従五位下を授けられる。 この時かあるいは別の叛かは不明であるが、荒橿の乱で妻子が殺された俘囚も、稲300束を授けられている。 乱は2月で終わらず、5月にはさらに拡大している。 出雲3郡の全倉(*貯稲穀に欠損がない倉)の倉が焼き打ちになっている。 遠胆沢公母志が、意宇(おう)郡・出雲郡・神門(かんど)郡の3郡にまたがる大規模な乱を起こした叛俘(謀叛を起こした俘囚)を討った功績で外従五位下を授けられた。 俘囚の反乱は俘囚によって鎮圧された(『類聚国史』892年) 延喜式によると、出雲の俘囚数は54人だが、3郡にまがたる大規模な反乱は、さらに多くの俘囚が移配されたことを物語っている。 814年ごろには多くの蝦夷系の人々が生活していたと考えられる。 875年 「下総俘囚の乱」 『日本三代実録』貞観17年(875)5月10日条より。 下総国で俘囚が反乱を起こし、官庁と寺を焼き人民を殺傷し略奪した。 朝廷は同国に俘囚討伐の命令を下し、同時に武蔵上総常陸下野などの諸国に兵300人ずつを徴発して下総に増援として送ることを命じた。 878年 「元慶の乱」 秋田県北部の蝦夷が秋田城駐在国司の苛政(かせい)を訴え、秋田城などを焼き打ちした事件。 官軍は苦戦して鎮圧は難航したが、藤原保則が寛政によって鎮撫して終息した。 一方でこれは、朝廷の力が低下して坂上田村麻呂の時代のように武力によって夷俘を制圧できなくなっていたことも意味していた。 夷俘は降伏したが朝廷による苛政をくつがえし、力を示したことで一定の成功を収めたと考えられる。 乱後、秋田城は保則の手により再建された。 出羽国司次官である介が受領官に格上げされると共に、秋田城常駐となり軍事機能も強化された。 883年 「上総俘囚の乱」 上総国市原郡で40人あまりの集団が「官物を盗み取り、 人民を殺略。民家を焼き、山中に逃げ入」る。 当局は「国内の兵千人で追討」する許可をもとめる。 朝廷は「群盗の罪を懼れて逃鼠した」に過ぎず、人夫による 捜索・逮捕で十分であるとし、国当局の申請を棄却する。 結局、俘囚は全員が処刑される。 太政官は討伐隊の戦功をたたえつつも、 ①渠魁を滅ぼし、梟性を悛めることがあれば務めて撫育せよ。 ②事態が急変したのでなければ、律令に勘據し太政官に上奏せよ、と注文。 895年 寛平・延喜東国の乱 強盗首物部氏永(もののべのうじなが)等が蜂起し発生した乱。 物部氏永をリーダとする坂東群盗が蜂起し、信濃・上野・甲斐・武蔵等の諸国が大きな被害を受ける。 諸国が共同して追討しようとすると、彼らは上野国碓氷・相模国足柄を越境して逃走。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 俘囚の乱の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 結果-1 こうした事態に頭を悩ませた朝廷は、897年(寛平9)、移配俘囚を奥羽へ送還する政策を打ち出した。 これにより全国へ移配されていた俘囚は奥羽へ還住することとなった。 結果-2 こうした一連の軍制改革によって国衙軍制が成立した。 この新たな軍制にもとづく群盗鎮圧を通じて武士が登場する。 (1)軍事動員における受領の裁量権を強化 本来の捕亡命(びもうりよう)臨時発兵規定では、国衙が軍事動員するためには、政府に飛駅奏言(天皇への緊急報告)し、発兵勅符(天皇の緊急動員令)を出して貰わねばならない。 しかし、この乱の鎮圧過程で飛駅奏言を受けた政府は、しばしば発兵勅符を出すのをやめ、より簡便な太政官の鎮圧命令である追捕官符を下した。 追捕官符の場合、人夫(非武装追捕要員)なら受領の裁量で何人でも動員できた。 政府があえて追捕官符を出したのは、受領に鎮圧の責任と軍事動員の裁量権を委ねようとしたからであった。 この方針は、元慶7年(883)2月の上総俘囚の乱に対する対応を継承したものであり、国内支配を受領に委任する国制改革の基調と同じである。 (2)国衙の群盗追捕指揮官として、国ごとに押領使を任命 押領使は、追捕官符を受けた受領の命に従い、国内武士を動員して反乱を鎮圧することを任務とする、国単位の軍事指揮官である。 将門の乱後に常置されるようになり、鎌倉幕府の守護制度に受け継がれていく軍事的官職で、寛平・延喜の群盗鎮圧のときに始めて置かれる。 鎮圧責任を負う受領は、押領使にそれを委任した。 (2)王臣家人であっても武勇に優れた者は国衙の動員に従うことを義務づける 天慶2年(939)4月、出羽俘囚の乱に対し、政府は 「国内浪人は高家(こうけ、王臣家)の雑人(ぞうにん)を問わず軍役に宛てよ」と命じる。 しかし、この動員の仕方は寛平・延喜東国の乱鎮圧でも適用されたものと思われ、彼らは押領使の指揮下に入って戦った。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【奈良・平安時代前期の争乱】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| いつの時代にも争乱がある。 平安時代とは言われるが、決して平安な時期ではなかったと思われる。 特に38年戦争以降の争乱については、皮肉なことに乱の沈静化に俘囚の力を借りることになってしまった。 俘囚の乱は、俘囚が沈静。 対新羅政策も俘囚の戦闘力を期待。 俘囚の戦闘力は、騎馬を使った戦闘で、騎射と騎馬戦となる。 騎馬上での戦闘では、柄の部分に反りのある蕨手刀が頻用された。 ここから、徒歩戦での突く武器から、騎乗での切る武器に変わったと思われる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 争乱 災害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 785年 藤原種継暗殺 近衛舎人伯耆桴(むね)麻呂ら12名が藤原種継を暗殺(『日本紀略九月条』) 種継は造宮監督中に矢で射られ、翌日薨去。 暗殺犯として大伴竹良らがまず逮捕され、取調べの末大伴継人・佐伯高成ら十数名が捕縛されて斬首となった。 事件直前の8月28日に死去した大伴家持は首謀者として官籍から除名された。 810年 藤原薬子の乱 藤原仲成・薬子姉妹の乱。以後、藤原弐家没落。 814年 出雲国 荒橿(あらかし)の乱 意宇(おう)郡・出雲郡・神門(かんど)郡の3郡にまたがる大規模な乱。 820年 弘仁新羅の乱 日本国内の遠江・駿河両国に移配した新羅人在留民700人が反乱を起こしたがその殆どが処刑され、鎮圧された。 837年 神社への神階奉授 伯耆神・大山神・國坂神の授階。 神社への神階奉授は、対蝦夷、対新羅政策の一環であった。 参照、「令制諸国の神階奉授」 864年 貞観噴火 864年(貞観6年)から866年(貞観8年)にかけて発生した、富士山の大規模な噴火活動。 この時、阿蘇山も噴火。 875年 「下総俘囚の乱」 『日本三代実録』貞観17年(875)5月10日条より。 下総国で俘囚が反乱を起こし、官庁と寺を焼き人民を殺傷し略奪した。 朝廷は同国に俘囚討伐の命令を下し、同時に武蔵上総常陸下野などの諸国に兵300人ずつを徴発して下総に増援として送ることを命じた。 878年 「元慶の乱」 秋田県北部の蝦夷が秋田城駐在国司の苛政(かせい)を訴え、秋田城などを焼き打ちした事件。 883年 「上総俘囚の乱」 上総国市原郡で40人あまりの集団が「官物を盗み取り、 人民を殺略。民家を焼き、山中に逃げ入」る。 当局は「国内の兵千人で追討」する許可をもとめる。 895年 寛平・延喜東国の乱 強盗首物部氏永(もののべのうじなが)等が蜂起し発生した乱。 897年 俘囚の帰還 移配した蝦夷を奥羽へ送還する政策を打ち出した。 これにより全国へ移配されていた蝦夷の多くは奥羽へ還住することとなった。 しかし、実際には少なくない数の俘囚が当地に残留していた物と思われる。 これは927年の延喜式主税帳から推測される。 『延喜式』(927年完成)によると、律令国家68カ国のうち、35カ国に俘囚が居住している。 『延喜式』には、俘囚の食料費が記録されている。 35カ国の俘囚料の合計109万5509束は、4565人ほどの俘囚を養うことができる数であるという。 『延喜式主税上(927年)』より 美作国税 公廨各三十万束。国分寺料四万束。文殊会料二千束。修理池溝料30,000束。 道橋料一千束。救急料八万束。施薬院料一千束。俘囚料10,000束。 備前国税 公廨料各三十八万束。(略)俘囚料4340束。 備中国税 公廨料各三十万束‥(略)俘囚料3.000束。 伯耆国 俘囚料13,000束(=260石=180人くらい。しかし延喜式には54人と記載されている) 因幡国 俘囚料 6,000束  927年の記録にある俘囚料 927年の記録にある俘囚料935年 承平・天慶の乱(将門の乱) 平将門が関東で反乱を起こす。最初の武士の反乱。 平貞盛や、藤原秀郷によって鎮圧された。 939年 承平・天慶の乱(純友の乱) 藤原純友が瀬戸内で反乱を起こす。この後、追捕使を設置 947年 伯耆国争乱 藤原是助が400余人の兵を率いて百姓の物部高茂・忠明親子を襲う。 2ヶ月後、忠明が藤原是助に縁のある加茂岑助を殺害。 969年 安和の変 藤原氏による他氏排斥事件で、源満仲らによって謀反の密告が有り、左大臣源高明が失脚させられた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【争乱がもたらしたもの】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 俘囚の戦闘力を動員 蝦夷の征討のために多くの戦いが行われた。 しかし、その後の戦乱の鎮圧に、登降して俘囚となった蝦夷の戦闘力を借りる結果になった。 騎馬戦に適した武器の開発 蝦夷の戦闘力の源は、騎馬戦と騎射であった。 騎馬戦に適した武器として、蕨手刀が使用された。 これは柄の部分に反りがある物で切るときの衝撃を和らげる効果が有った。 徒歩戦の突く武器から、騎馬戦の切る武器に変改した訳である。 これがさらに進化して、やがて日本刀が登場することになる。 武士の発生と台頭 俘囚の戦闘力を期待していたが、各地で俘囚の乱が勃発した。 そのため、俘囚の帰還政策がとられた。 それに変わる戦闘力として、武士が発生し、やがて各地で武士勢力が強くなっていった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【安綱が生きた時代の社会情勢-まとめ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 奈良時代、平安時代初期においては多くの戦乱が有った。 これの沈静化に良順可した俘囚の戦闘力が徴用された。 武器も俘囚の戦闘、すなわち騎馬戦に適した物に変化した。 それが変化・進化して、蕨手刀⇒毛抜き形太刀⇒日本刀が誕生したと考えられる。 ならば、日本刀の誕生には、俘囚の力が貢献したものと考えるべきではないだろうか。 その検証には、次項、『Ⅱ-1:刀剣史からの考察』へ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『蝦夷―古代東北人の歴史』 高橋崇 中央公論新社、中公新書、1986年 「東北学/忘れられた東北」 赤坂憲雄、講談社学術文庫 「東北ルネサンス」 赤坂憲雄、小学館文庫 「日本史リブレット 蝦夷の地と古代国家」 熊谷公男、山川出版社 「ジュニア版古代東北史」 新野直吉、文献出版 「アジア太平洋レビュー2011 アテルイ復権の軌跡とエミシ意識の覚醒」 岡本雅享 「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」 梅原猛、集英社文庫 「蝦夷-東北の源流」 河北新報社編集局 「マンガで読む房住山昔物語」 立松昴治、岩城紘一 「日本人のくらしと文化」 宮本常一、河出文庫 「古代豪族系図集覧」 東京堂出版 1993 「2014青森ねぶ祭」 青森ねぶた祭実行委員会発行 『鉄と俘囚の古代史』 柴田弘武 1989 『全国「別所」地名事典(上)』 柴田弘武 彩流社 2007 『日本古代の国家と農民』 法政大学出版局、1973 「古代豪族系図集覧」 東京堂出版 1993 『蕨手刀 : 日本刀の始源に関する一考察 』 石井昌国 1966 雄山閣出版(株) 「武士形成における俘囚の役割 : 蕨手刀から日本刀への発展/国家と軍制の転換に関連させて 」 下向井 龍彦 史学研究 228号 2000年 広島史学研究会 『武士の成長と院政』 日本の歴史07 下向井龍彦 2001年 講談社 『古代刀と鉄の科学』 石井昌国、佐々木稔 1995 雄山閣出版(株) 『蕨手刀の考古学』 ものが語る歴史 39 同成社 2018/12/12 黒済 和彦 『つくられたエミシ』 市民の考古学 15 同成社 2018/08/15 松本建速 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||