| A 地震の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地球表面の地殻の内部で、固く密着している岩盤同士が、断層と呼ばれる破壊面を境目にして、急激にずれ動くこと。 これによって地震動(じしんどう)と呼ばれる大きな地面の振動が引き起こされ、一般的にはこちらも「地震」と呼ぶ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震の歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古代においては、地震は「なゐ」と呼ばれ、地震が起こることを「なゐふる」と表現した。 六国史やその他の史料には地震の詳細な記録が残っている。 416年?(19代允恭天皇5年)・・・歴史に現れた最初の地震の記述 7月 近畿地方中部で地震(ナヰフル)がある。(日本書紀13) 「日本書記」に「地震」とあるのみ。実際は459年? 被害の記述はないが、わが国の歴史に現れた最初の地震の資料である。 599年(33代推古天皇7年)・・・記録に残る日本初の震災。 この年、大和で地震があり、地震の神を祭る。(日本書紀22) M 7、家屋倒壊。 684年(40代天武天皇13年)・・・白鳳地震(日本最古の津波記録):M8.0-8.3 7月 西北に彗星現れる。長さ丈余。(日本書紀29) 10月 未だかつてないという大地震。・・・白鳳地震(東海・東南海・南海連動型地震説有) 死者多数。土佐で津波により大きな被害。田園(約12km²)が海面下へ沈下。 南海地震の記録だが地質調査によればほぼ同時期に東海・東南海地震も発生。 山崩れで洪水。諸国の郡官舎、百姓の倉屋、寺塔、神社の多く破壊される。 津波で土佐の田苑50余万が海没。伊予の温泉が没し出ず。人と六蓄に死傷多数。(日本書紀29) 869年(貞観11)・・・貞観地震 5月26日 陸奥で大地震。流光が昼の如く目撃された後、大きく揺れる。多賀城崩壊し圧死者あり。 また地面の裂け目に埋没する者もあり。城下に大津波が押し寄せ1000余人が死亡。(三代実録16) 9月 7日 紀春枝を検陸奥国地震使に任命し、判官と主典をそれぞれ一名ずつ随伴させて派遣する。 10月13日 詔を発し、死者を埋葬させ、被害の大きい者は租調を免じ、あまねく賑救を行う。 880年(元慶4)・・・出雲地震 10月14日 出雲で大地震 神社、仏寺、官舎、百姓居濾の多くが倒壊。負傷者多数。余震相次ぐ。(三代実録37、38) 以後も詳細な地震の記録が多数存在している。 詳細は、「歴史地震」へ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

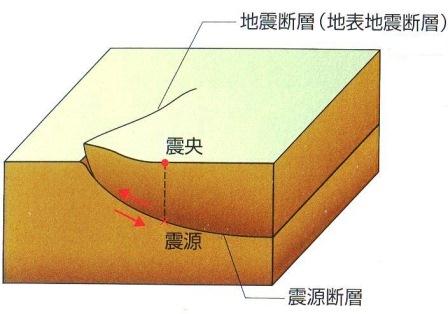

| 震源・震央・震源域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

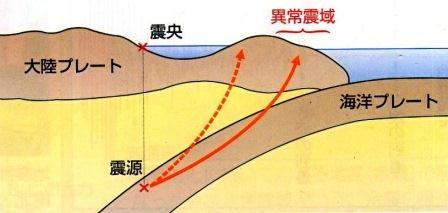

| 震源 地下で断層が動いた時、最初に動いた地中の位置(地震波の発生源)を震源という。 震央 地上における震源の直上の地点。 俗に震源地と言われているものである 一般的に使用される震源は、震央の位置を示している。 震源だけではなく震源の周囲数m-数百kmの範囲の断層でずれが生じ地震波を発生する。 震源域 岩石の破壊は震源となる場所一か所で起こるものではないので、岩石の破壊が最初に発生した場所を震源と言い、岩石が破壊した領域を震源域と呼ぶ。 震源域はその規模によって大きく異なり、場合によっては数百kmにおよぶこともある。 異常震域 通常の地震であれば観測される震度は震源地(震央)で最も大きくなり、中心から同心円状に広がりながら観測される震度は小さくなる。 このような傾向を示さない震度分布を示す場合で、震源から同距離の地点だが震度が大きい地域を異常震域と呼ぶ。 異常震域が現れる原因は、主にその周辺地域の地盤の状態によるものと、プレート構造によるものの2つに分けられる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「ニューステージ地学図表」 浜島書店 2003から引用 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

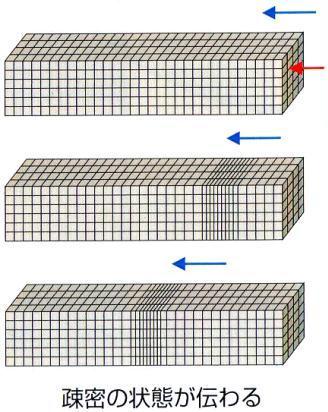

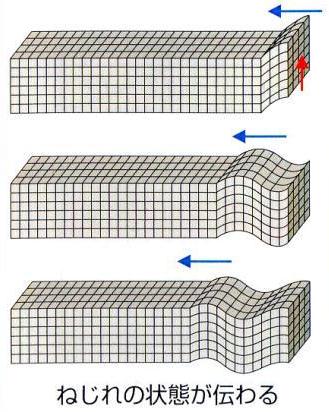

| 地震波は波の一種であり、地中を伝わる波(実体波)と地表を伝わる波(表面波)に大別される。 実体波はさらに、速度が速いP波(たて波、疎密波)と、速度が遅いS波(横波、ねじれ波)に分けられる。 実態波・・・P波 S波 表面波・・・ラブ波 レイリー波 地震のはじめに感じられることが多い細かい震動(初期微動)はP波、地震の激しい震動(主要動)は主にS波による。 P波とS波は伝わる速度が違うので、P波とS波の到達時間の差である初期微動の時間(初期微動継続時間)を利用して観測地点から震央までの距離を求めることができ、2つ以上の観測点から震源の位置、3以上の観測点があれば震源の深さも求めることができる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

P波 S波 ラブ波 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| P波(Primary wave 第一波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| またはCompressional wave(疎密波)という。 進行方向に平行に振動する弾性波(たて波、疎密波)で、固体・液体・気体を伝わる。 速度は岩盤中で5 - 7キロメートル/秒、地震発生時最初に到達する地震波で、初期微動を起こす。 海上の船舶において観測される海震はこれによる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| S波(Secondary wave 第二波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| またはShear wave(ねじれ波、たわみ波もしくは剪断波)という。 進行方向と直角に振動する弾性波 。固体を伝わる。速度は岩盤中で3 - 4キロメートル/秒、P波に続いて到達し、主要動と呼ばれる大きな揺れを起こす。 断層破壊ではS波の振幅が大きくなる傾向にあるが、等方爆発では理論上S波は発生しない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後続波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| P波およびS波は、地球内部の各不連続面や海底、地表で反射や屈折するものがある。 これらは後続波と総称される。代表的な後続波としては以下のものが挙げられる。 上方へ伝播したP波が一度地表で反射したpP波 下方へ伝播したP波が一度地表で反射したPP波 P波が外核内を伝播したPKP波 P波が外核内を伝播し、一度外核-マントル境界で反射したPKKP波 下方へ伝播したS波が一度地表で反射したSS波 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

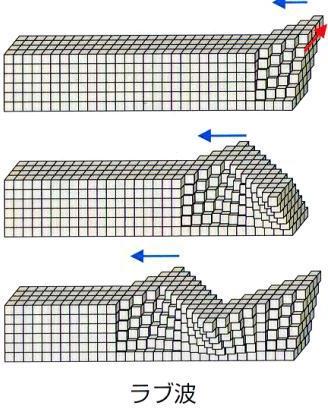

| ラブ波(Love wave) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 水平の剪断力を地面に与える表面波である。 地表に対して平行に、進行方向に対して垂直に振動する。 一般に、伝わる速度は、S波と同程度かやや遅い。レイリー波に比してやや早く進む。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| レイリー波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 水面に立つさざ波に似た動きをする表面波である。 上下動と水平動からなり、地表が上下方向に楕円を描くように振動する。 実体波に比して進みが遅く、例えば駐車場では車両が上下に震動することから、観測は容易である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大森公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大森公式とは 地震で初期微動継続時間から、震源距離(観測地点から震源までの距離)を求める式。 震源距離の大森公式 震源距離d =kt=(Vp×Vs)/(Vp-Vs)×初期微動継続時間t (通常、大森係数k=6 ~8 km/秒 t=初期微動継続時間) 余震の大森公式 地震はたいてい3つの過程に分けられ、本震の前に起きる小さな地震を前震、本震の後に起きる地震を余震と言う。 大森房吉は余震発生の回数が、時間とともにどのように減って行くかという規則性も見つけ出した。 現在は宇津徳治がこれを改良して発表した、以下の改良大森公式が使用されている。 n(t)=K/(t+c)p n(t):余震の発生率。tは本震後の経過時間。 K:余震の多さ。 c:本震直後の余震の少なさ。0.1ぐらいの値をとる場合が多い。 p:時間経過に伴う減衰度。1ぐらいの値をとる場合が多い。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本震・前震・余震など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ある程度の規模を超える地震は、地震活動に時間的・空間的なまとまりがあり、その中で最も規模が大きな地震を本震と呼ぶ。 本震の前に起こるものが前震、後に起こるものが余震である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震発生時にある地域で一定の期間内に連続して発生した地震のうち、最も規模の大きかったものを言う。 前震・余震に対して使われる用語である。 一連の「何々(大)地震」は本震と余震を総合して言われる。 一般に、本震は最大余震に比べてマグニチュードが1程度大きい。 また本震発生後には余震が頻繁に発生するため、本震を決定することは容易である。 なお、松代群発地震に代表される群発地震や火山性地震にはふつう本震はない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前震とは 一連の地震活動において本震の前に起こる地震のことである。 ふつう、本震の後に起こる余震よりも規模が小さく数も少ない。 比較的大きな規模の地震(本震)でも、前震が観測される確率はおよそ1割程度といわれている。 前震と地震予知 前震を捉えることによって、規模の大きな本震の予知につながるのではないかという指摘は早くからあった。 まず、上記のように災害が生じるような比較的規模の大きな地震でも前震が観測される確率は1割程度である。 仮に観測されたとしてもそれが小さな地震活動なのか、大きな地震の前震であるかを判断する必要がある。 日本では小さな地震が無数に発生しており、そのすべてに対して的確に判断する必要があるといえる。 また前震というのは、あくまで一連の大規模な地震活動のうちの1つである。 明確な分類は無いが、前震とは別に大地震の前に起こる地震活動として前駆活動というものがある。 スロースリップ・前駆微動などがこれにあたる。 こちらのほうが本震までのタイムラグが長く、発見も容易だとされている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 余震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本震とは同時に発生せず、時間が経った後に来る地震。 規模は本震以下のことが多いが、本震に匹敵する規模の余震が発生することもある。 一般的には最大余震のマグニチュードは本震のそれよりも1程度小さいとされる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 群発地震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ある一定の震源域において、断続的に地震が多発するもの。 主に火山活動・プレートの移動(マグマの移動)が発生の要因である。 噴火の直前はかなりの数の地震が起きる。 群発地震に関しては、特に「本震」・「余震」といった区別はされない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 誘発地震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巨大地震に誘発されてその震源域から離れた場所で発生する地震である。 波及地震、広義の余震ともいう。 主に巨大海溝型地震発生後の関連プレートにおいて、余震とは異なり本震の震源域以外の場所で大陸プレート内及び海洋プレート内地震、あるいはその他の海溝型地震が発生する場合などがある。 これは巨大地震による大規模な地殻変動は広範囲に影響を及ぼすことがあり、プレート内(主に活断層)やプレート境界においてもこれまで加わっていた応力の急激な変化や大きな歪みを与えている可能性などが考えられている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B 地震の原因と発生のメカニズム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震は、断層と呼ばれる地下の岩盤のずれが動くことで発生する。 断層のずれによって生じた振動は、地震波となって地中を伝わり、人間が生活している地表でも振動(地震動)が引き起こされる。 地震の際に動く断層は1つとは限らず、大きな地震では震源に近い別の断層(共役断層)が同時に動くこともある。 火山活動に伴う地震を火山性地震と呼ぶが、これには断層と関係が無いものも多く、通常の地震とは分けて考えることが多い。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 断層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 断層とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態. 断層が動く現象を断層運動(faulting)と呼び、地震の主原因であると考えられている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

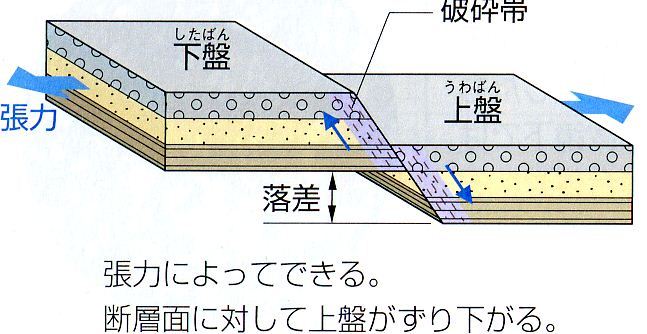

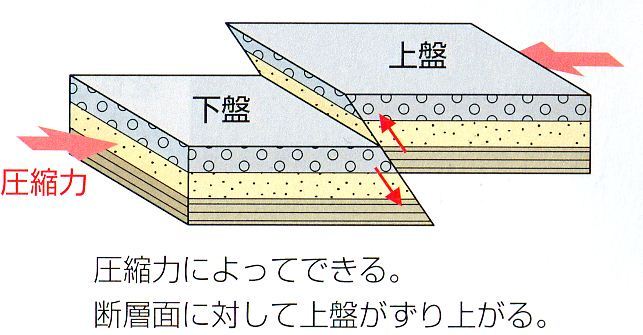

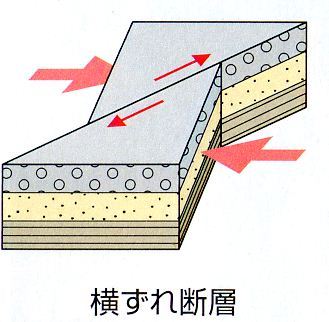

| 動きによる断層の分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 縦ずれ断層 正断層 水平方向に引張応力がかかっている場所に存在する。 地下に斜めに入った割れ目を境に、片方が他方の上をすべり落ちるような方向で動いてできたもの。 日本では九州中部の火山地帯に見られる。世界的にはアイスランド全土が正断層地帯。 逆断層 水平方向に圧縮応力がかかっている場所に存在する。 左右からの圧縮応力に対し、その力を逃がすために破断面ができている。 片方が斜め下へ、もう一方が相手にのしかかるように斜め上へ動いた形で生成した断層。 奥羽山脈・飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈などの南北に連なる山々は、そのふもとに逆断層がある。 逆断層のうち特に断層面の傾斜が緩く(水平に近い)乗り上げが顕著なものを衝上断層(低角逆断層)と呼ぶ。 水平面と断層面との角度が45°以下が衝上断層で、それ以上のものを高角逆断層。 ほぼ0°のものを水平断層と呼ぶこともある。 横ずれ断層 剪断応力が水平方向に働いた断層で、ずれの方向によって右ずれ断層と左ずれ断層とに区分される。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 活動性による断層の分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古断層 断層の中でも、数億年~数百万年前まで動いていて現在は動いていないような断層が あり、そのようなものは古断層といって地震を起こさない。 活断層 極めて近き時代まで地殻運動を繰り返した断層であり、今後もなお活動するべき可能性のある断層。 現在の応力場の下で地震を起こし得る断層のうちで、断層面が地表まで達しているもの(地表断層)に限る。 活動時期及び変位量を基に、平均変位速度、地震の発生間隔、活動度(AA級からC級まで)の評価を行れている。 AA級活断層・・・・平均変位速度が10m/1000年以上 A級活断層・・・・・平均変位速度が1m/1000年以上10m/1000年未満 B級活断層・・・・・平均変位速度が10cm/1000年以上1m/1000年未満 C級活断層・・・・・平均変位速度が10cm/1000年未満 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その他の特徴による断層の分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震源断層 地震を起こした断層のこと。通常は地下にある。 大きな地震では複数の断層が連動して動くことがある。 地震断層 地震時に地上に出現した連続した割れ目やずれのこと。通常は震源断層の上端に相当する。地表地震断層とも言う。震源断層と混同されることが多い。 伏在断層 断層運動によるずれが地下深部でのみ生じたり、またはずれた後に急激に土砂で埋められたりして、地表では確認されない断層のこと。 雁行断層(がんこうだんそう) 大規模な地質構造の変動に伴い出現する断層群のこと。並行断層ともいう。 断層帯の延びの方向と45度程度の角度をなして、複数の断層が並んで出現するさま(例えばカタカナのミのように)を、雁の飛行に例えて命名されている。 構造線 両側で地質が大きく異なる断層のこと。他の断層よりも長い傾向にある。 中央構造線、糸魚川静岡構造線、棚倉構造線、柏崎千葉構造線などがある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレートテクトニクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレート(plate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレート(plate)とは 地球の表面を覆う、十数枚の厚さ100kmほどの岩盤のこと。 プレートには、大陸プレートと海洋プレートがある。 海洋プレートは大陸プレートよりも強固で密度が高いため、2つがぶつかると海洋プレートは大陸プレートの下に沈んでいくことになる。 また、地下のマグマの上昇によりプレートに亀裂ができ、連続してマグマが上昇し続けるとその後プレートが分断されて両側に分かれることになる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「ニューステージ地学図表」から引用 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレートの種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレートは大きく分けると、次の14~15枚とされている。 一般的にはこれら14~15枚のプレートを地球上の全プレートと考える。 1:ユーラシアプレート 2:北アメリカプレート 3:南アメリカプレート 4:太平洋プレート 5:ココスプレート 6:ナスカプレート 7:カリブプレート 8:アフリカプレート 9:南極プレート 10:アラビアプレート 11:インド・オーストラリアプレート(インドプレートとオーストラリアプレートの2つに分けて考えることもある) 12:フィリピン海プレート 13:スコシアプレート( 南アメリカプレートの一部とすることもある) 14ファンデフカプレート (北アメリカプレートの一部とすることもある) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレートテクトニクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレート理論ともいい、1968年頃以降に発展した地球科学の学説。 硬いプレート(大きいもので10数枚:厚さは100~150キロメートル程度)が水平運動を行い、その弱部であるプレート境界において地下からの熱や物質が引き起こす地質現象を主に説明するモデルであり、大陸移動説-海洋底拡大説の後継モデルとして完成されたものである。 地震は断層活動が原因、ひいてはプレートが動くことによって引き起こされるが、これはプレートテクトニクスと呼ばれる「地球の表面が厚さ100kmほどの何枚かの剛い板でおおわれており、アセノスフェアと呼ばれる粘性の低い層の上を運動している。 主要な地球表面上の変動は、それらの板が相互に接する境界での相互作用によって起こる」(『地震の事典』より)という考えによって説明される。 剛い板(プレート)の境界には3種類あり、地震の大部分はこの境界か境界付近のプレート内で発生している。 ①収束(消費)境界 二つのプレートがぶつかり合い、一方のプレートが他方のプレートの下に潜りこむ島弧-海溝系(例:東北日本弧)や大陸縁弧-海溝系(例:アンデス山系)。もしくはうまく潜りこめずに衝突して盛り上がる大陸間山系(例:ヒマラヤ山系)。 ②発散(付加)境界 二つのプレートが離れていき、その空隙にマントルからあがってきた物質によって新たなプレートが生成される大洋中央海嶺(例:大西洋海嶺)やリフト系(例:紅海)。 ③横ずれ境界 二つのプレートがぶつかりも離れもせず、水平にすれ違う断裂帯(例:アトランティス断裂帯)や断裂山系(例:サンアンドレアス断層系)。①や②の境界がこの境界を介在に変容しながらつながっていることからトランスフォーム断層ともいう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本列島周囲のプレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 従来の説 日本列島周囲にはユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートが接している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最近の説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| オホーツクプレート 東日本及びオホーツク海、カムチャツカ半島を覆うプレートである。 元元は北アメリカプレートの一部として考えられてきたが、現在では独立したプレートとして考えられるようになった。 アムールプレート 満州、朝鮮半島、西日本、沿海地方に位置する小規模なプレート。 チャイナプレート(China Plate)とも呼ばれる。ユーラシアプレートの一部なのか、独立したプレートなのかはまだはっきりしていない。 ユーラシアプレート、オホーツクプレート、フィリピン海プレート、沖縄プレート、揚子江プレートによって囲まれており、バイカルリフト帯(Baikal Rift Zone) はアムールプレートとユーラシアプレートの境界と考えられている。GPSの測定によるとアムールプレートはゆっくりと反時計回りに回転している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「ニューステージ地学図表」から引用 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プレートの動き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一般にプレートの運動は、隣接する2プレート間での相対運動でしか表されない。 しかし、隣接するプレートの相対運動を次々と求めることで、地球上の任意の2プレート間の相対運動を記述することができる。 3つのプレートが集合する点(トリプルジャンクション)は、それらを形成するプレート境界の種類(発散型・収束型・トランスフォーム型)によって16種類に分類されるが、いずれも初等幾何学でその安定性や移動速度・方向を完全に記述することができる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「ニューステージ地学図表」から引用 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震発生のメカニズム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震発生のメカニズムは、どの地殻構造で起こるかにより3種類+1種類に分けられる。 詳細は、「地震の原因とその種類」へ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C 地震の規模と揺れの指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マグニチュード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震のマグニチュードは、地震が発するエネルギーの大きさを表した指標値。 地震のエネルギーの対数と線形関係にあり、マグニチュードが2増えるとエネルギーは1000倍になる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マグニチュードと地震のエネルギー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震が発するエネルギーの大きさをE(単位:ジュール)、マグニチュードをMとすると log10 E = 4.8 + 1.5 M という関係がある。 これは地震のエネルギーが1000倍になるとマグニチュードが2増えることを意味する。 逆に、マグニチュードが1大きいとエネルギーは約31.62倍大きい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マグニチュードの種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リヒターマグニチュード (Ml ) ウッド・アンダーソン型地震計(2800倍)の最大振幅A(単位:μm)を震央からの距離100kmのところに値に換算したものの常用対数をマグニチュードとした。 従って、地震波の振幅が10倍大きくなるごとに、マグニチュードが1ずつあがる。 Ml = log10 A 表面波マグニチュード (Ms ) 大地震では遠くまで伝わる長い周期(周期20秒)の表面波の最大振幅からマグニチュードが定義された。これが表面波マグニチュード(Ms)である。 実体波マグニチュード( Mb) リヒターのローカルマグニチュードでは、地震のエネルギーが正確に反映できないということで、最大振幅以外に、波の周期、震源までの距離や深さなども加味して求めるのが実体波マグニチュード(Mb)である。 実体波とはP波、S波のことである。 上の定義から、実体波マグニチュードは比較的震源が深い地震に、表面波マグニチュード(Ms)は大地震に対してよく用いられていた。 モーメントマグニチュード( Mw) 地震モーメントの大きさをマグニチュード(M)に換算したもの。 1977年に金森博雄が導入。地震を起こした断層運動の規模に関係するので大地震の規模の表現に適しており、定義が明確なので国際的に広く使われている。 Mw = (log Mo - 9.1) / 1.5(Mo = μ × D × S) (S=震源断層面積、D=平均変位量、μ=剛性率) 震源で生じた断層運動の強さに基づいて定義されており,断層面の面積と岩盤の食い違い量との積という,はっきりとした物理的意味を有している。 Mw3のとき、断層長は約400m、変位量は約20cm Mw5のとき、断層長は約4km、変位量は約0.2m Mw6のとき、断層長は約13km、変位量は約0.6m Mw7のとき、断層長は約40km、変位量は約2m Mw8のとき、断層長は約130km、変位量は約6m Mw9のとき、断層長は約400km、変位量は約20m 気象庁マグニチュード( Mj) 気象庁マグニチュードは、日本で国としての地震情報として使用されており、2003年の約80年前まで遡って一貫した方法で決定され、モーメントマグニチュードともよく一致している。 気象庁マグニチュードは周期5秒までの強い揺れを観測する強震計で記録された地震波形の最大振幅の値を用いて計算する方式で、地震発生から3分程で計算可能という点から速報性に優れている。 一方、マグニチュードが8を超える巨大地震の場合はより長い周期の地震波は大きくなるが、周期5秒程度までの地震波の大きさはほとんど変わらないため、マグニチュードの飽和が起き正確な数値を推定できない欠点がある。 東北地方太平洋沖地震では気象庁マグニチュードを発生当日に速報値で7.9、暫定値で8.4と発表したが、発生2日後に地震情報として発表されたモーメントマグニチュードは9.0であった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マグニチュードによる地震の分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マグニチュード(M)に従い、地震を分類することがあるが、特別な場合を除きこのような分類にとらわれず、大地震とか小地震とかいうことが多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マグニチュードと地震の数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震の統計を取ると、マグニチュードが大きな地震ほど数が少ない。 おおよその目安として、マグニチュードが1大きくなると、地震の数は約1/10になる。 つまり、マグニチュード5の地震が1000回起こる間に、マグニチュード6の地震は100回、マグニチュード7の地震は10回、マグニチュード8の地震は1回起こることになる。 M9.0以上:確認されたのは2011年に発生した東北地方太平洋沖地震の1回のみ M8.0~8.9:10年に1回程度 M7.0~7.9:1年に1~2回程度 M6.0~6.9:1年に10数回程度 M5程度:世界のどこかでほとんど毎日発生 M3~4:日本でもほとんど毎日発生している |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

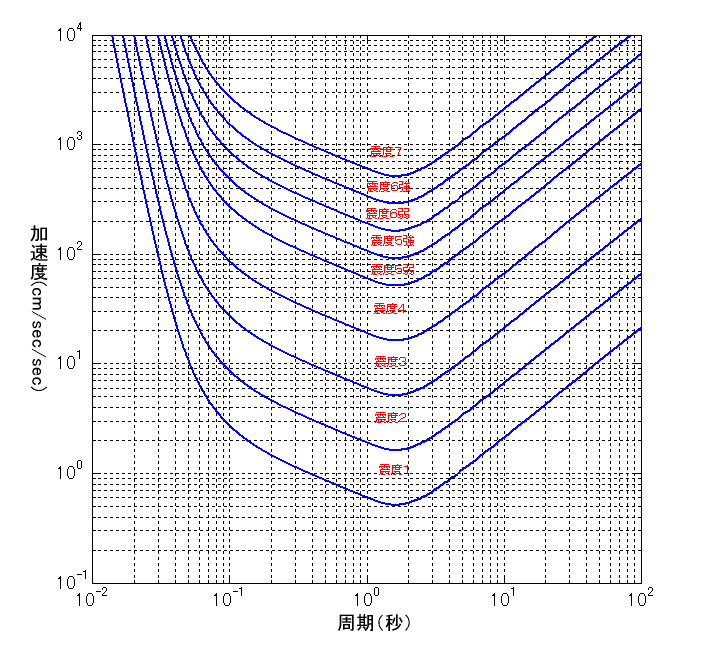

| 震度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ある地点における地震の揺れの程度を表した指標である。数個から十数個の階級(レベル)で表す震度階級(震度階とも)を使うことが多い。 震度階級にはいくつか種類があるが、現在の日本では気象庁震度階級が使われており、日本では一般的にこれを「震度」と呼ぶ。 地震そのものの強さ(断層破壊で放出されるエネルギーの大きさ)を表すマグニチュードとは異なり、観測する地点によって全く異なるが、基本的には震源に近いほど震度は高くなる(例外としては深発地震などによる異常震域)。また、その土地の地盤の状態や水分の含み具合などによっても違う。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震度の計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 気象庁などが用いている震度計では、加速度計によって揺れを観測している。 震度と加速度との間には単純な対応関係がない。 地震動の振幅や周期、継続時間なども震度を左右するためである。 平たく言えば、加速度が同じでも、地震によってその加速度(=瞬間的な揺れ)が発生した継続時間が異なったり、周期が異なったりすると、体感の揺れや建物の被害が大きく変わり、震度の値も変わってくる。 ただ、参考ではあるが、地震の波形を、一定の振幅で一定の周波数で数秒間継続すると仮定すれば、震度と加速度の対応関係を考えることができる。 この仮定に従えば、周期とgal、震度の関係は下記の様になる。 周期1秒の場合 約0.6gal以上で震度1、約60gal以上で震度5弱、約320gal以上で震度6弱、600gal以上で震度7 周期10秒の場合 約2gal以上で震度1、約200gal以上で震度5弱、約1100gal以上で震度6弱、約2000gal以上で震度7 周期が0.1秒の場合 約2.6gal以上で震度1、約250gal以上で震度5弱、約1400gal以上で震度6弱、約2600gal以上で震度7 1ガル 1秒(s)に1センチメートル毎秒(cm/s)の加速度の大きさと定義されている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 気象庁震度階級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本で使用されている独自の震度階級。 地震の揺れの大きさを階級制で表す指標である。気象庁震度階ともいう。 主に気象庁が中心となって定めたもので、日本では一般には単に震度(しんど)と通称される。 2011年現在、4,300地点で観測が行われている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震度と体感、屋内・屋外の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震度と木造建物(住宅)の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震度と鉄筋コンクリート造建物の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。 既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 (注2) 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることがある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震度と地盤・斜面等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 ※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。 また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ライフライン・インフラ等への影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震モーメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震モーメントとは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震の大きさを示す指標のひとつで、断層運動の力のモーメント(エネルギー)の大きさを表す。 M0=μAD (N・m) (断層面の剛性率をμ(Pa)、断層面積の合計をA(m2)、断層全体での変位(すべり)量の平均を(D) 地震そのものの大きさを表す指標としては最も的確な指標であり、セントロイド・モーメント・テンソル(CMT解)の算出や、大地震で多用されるモーメントマグニチュード(Mw)の算出に用いられている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モメントマグニチュード(Mw)と地震モーメント(Mo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Mwの算出に用いることからも分かるように、M0はマグニチュードと対応している。 このことから経験的に地震の規模と断層長・変位量の目安が分かっている。断層長、幅、変異量の比率が地震の規模に拘わらずほぼ一定で相似と見做すスケーリング則が成立していると仮定すると以下のようになる。 Mw3のとき、断層長は約400m、変位量は約20cm Mw5のとき、断層長は約4km、変位量は約0.2m Mw6のとき、断層長は約13km、変位量は約0.6m Mw7のとき、断層長は約40km、変位量は約2m Mw8のとき、断層長は約130km、変位量は約6m Mw9のとき、断層長は約400km、変位量は約20m |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「岩波地球科学選書 地震の物理」 (岩波書店、1991 金森博雄) 「地震学 第3版」 (共立出版、2001 宇津徳治) 「詳しい地学の新研究」 (洛陽社 2003) 「ニューステージ地学図表」 (浜島書店 2003) 「研究地学Ⅰ」 (旺文社 1973) 「大学への地学」 (研文書院 1977) 「チャート式地学Ⅰ」 (数研出版 1991) 「研究地学Ⅰ」 (旺文社 1973) 日本地震学会HP 「日本付近のおもな被害地震年代表」 http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?cat_id=100 静岡大学防災総合センターHP 「古代・中世 地震噴火史料データベース」 http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/erice/ Wikipedia 「地震学」 気象庁HP「地震と火山」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||