| 疑念を抱くに至った契機 |

|

ある時、地図を見ていて斐伊川と日野川の両河川の源流がいづれも船通山に極めて近い事に気がつきました。

また「ひのかわ」と「ひのがわ」という語音からも、記紀が言う「肥の河」は、もしかして「斐伊川」ではなく「日野川」ではないだろうかという疑念あるいは妄想を抱き始めるに至りました。

しかし、その後多くのことが、この疑念をどんどん膨らませる事になったのです。

以下にその概略を記載します。

【1】古事記上巻の記述から

追放された須佐之男命は、出雲の国の肥の河の川上にある、鳥髪の地に降り立った。

その時、川に箸が流れているのを見つける。

これはきっと上流に人里があるのだろうと考え、上流に沿って登っていくとはたして一軒の人家を発見した。

以下古事記原文

「故所避追而。降出雲國之肥(上)河上在鳥髮地。此時箸從其河流下。於是須佐之男命。以爲人有其河上而。尋〓上往者。老夫與老女二人在而。童女置中而泣。爾問賜之汝等者誰。故其老夫答言。僕者國神。大山(上)津見神之子」

以下日本書紀原文

「是時、素戔鳴尊、自天而降到於出雲國簸之川上。時聞川上有啼哭之聲。故尋聲覓往者、有一老公與老婆、中間置一少女、撫而哭之。素戔鳴尊問曰、汝等誰也。何爲哭之如此耶。對曰、吾是國神。號脚摩乳。我妻號手摩乳。此童女是吾兒也。號奇稻田姬。所以哭者、往時吾兒有八箇少女。毎年爲八岐大蛇所呑。今此少童且臨被呑。無由脱免。故以哀傷。素戔鳴尊勅曰、若然者、汝當以女奉吾耶。對曰、隨勅奉矣」

[疑念の理由]

斐伊川の源流は船通山。

よって、須佐之男命が鳥髪の地に降り立ったのならば、上流は存在しない。

従って上流から箸が流れてくることはあり得ない。

箸を拾った場所は現在の雲南市木次町新市とされているが、そこは船通山よりあまりにも下流であり、『日本書紀』、『古事記』の記述とは全く付合しない。

よってこの木次町新市という場所は後世の後付けである疑念が残る。

しかし、日野川の源流は三国山付近(鳥取県・島根県・広島県境)であり、もし須佐之男命が鳥髪山から東側斜面を降り日野川の方に進んだのならば、確かに上流は存在し、本流あるいは支流からも箸が流れてくる」可能性がある。

因みに人間は陽が昇る方向、すなわち東へ移動する習性がある。アフリカで誕生したイブも、神武天皇も、誰しも東を目指して動いて行ったのは周知の事である。

尚、現在でも船通山への登山口は、鳥取県日南町側、島根県横田町側の二つのルートがある。

また十分な根拠を持ち合わせてはいないが、鳥取県人としては「鳥髪の地」という響きにも、何か興味をそそられる。

【2】『諸國名義考』の伯耆國號に関する記述から

或書に引る風土記には、手摩乳(てなづち)、足摩乳(あしなづち)が娘、稻田姫、八頭蛇(をろち)の呑まむとする故に、山中に遁げ入りき。

時に、母遲く來ければ、姫、「母來ませ、母來ませ」と曰ひき。

故、母來の國と號(なづく)。後に白亀、さらに改めて伯耆の國と為す。云々。

[疑念の理由]

八岐大蛇退治の舞台は草枕山の付近とされている。

草枕山は現在の雲南市加茂町神原で、その周囲には八塩折の酒(やしおおりのさけ)を作らせた釜跡であるとされる釜石(雲南市木次町寺領)、矢を射て八岐大蛇を仕留めたと伝えられている八口神社(雲南市加茂町神原98)などがある。

これらはいずれも斐伊川の中流から下流域であり、稲田姫親子がいたとされる山里があった船通山近辺とは程遠い。

しかるに、何故、稲田姫は母来圀に逃げ込んだのか。

それからすると、やはり八岐大蛇退治現場は出雲国と伯耆国の国境付近であったと考えたほうが妥当ではなかろうか。

[疑念に対する自己的反証]

「母」の古語は「ぱぱ」

上古、「母」のことは「パパ(papa)」と発音されていたとされる。

それが、パファ(pafa)→ファファ(fafa)→ハハ(haha)に転じたということらしい。

それならば、上述の「母来國」は「パパ来國」でなければならない。

よってこの伝承には大きな疑問符が打たれる事に為る。

ちなみに、古語で「はは」という言葉は「蛇」を意味する。

従って、ハハ来国は「蛇が来た国」とも受け取れるのではなかろうか。

こうなるとさらにおかしく、あるいはおもしろくなる。

波波伎国とは「蛇が来た国」、即ち八岐大蛇が来た国という解釈も成り立つかもしれない。 (波波伎国に関する詳細は、「波波伎国を考える館」へ)

まさしく蛇足かもしれないが、次のことも気にかかる。

書紀では「奇稲田姫」、古事記では「櫛名田比売」と表記されるが、櫛名田姫の「なだ」は、古語では蛇のこと示すらしい。加えて、その父母は手摩乳、足摩乳。手が無い足が無いと言えばあたかも蛇のごとくである。

波波伎国を取り囲む伝承は、あまりにも蛇に関わるものが多すぎる。

【3】鳥取県米子(よなご)市の地名由来から

米子という地名の由来にはいろいろな説がある。

その中の一つを紹介する。

須佐之男命が八岐大蛇を退治した直後に眷属の反撃を恐れ一旦遠くまで逃げた。 ここまでくればもう大丈夫だろうと思って始めて米を研いで食べた。

古代において米を研ぐことを「よなぐ」と言った。

そしてその地を「よなご」と呼ぶようになった。

しかし「よなご」地名として最も有力な説は、砂鉄の古語を「よな」と言う。砂鉄の多い場所だから「よな・ご」という地名が出来たとも言われている。

[疑念の理由]

本当に須佐之男命が草枕山から米子の地まで逃げて来たとすると、当時は湿地帯であったであろう宍道湖、中海の沿岸を通り、さぞや大変な行程であったと思われる。

しかし、もし八岐大蛇退治の舞台が斐伊川流域ではなく日野川上流であったならば、その逃避ルートはかなり合理的なものであると思われてならない。

これは、後述する四隅突出型墳丘墓の伝搬経路同じである。

すなわち、古代における人・物の流れは日野川を利用して行われていたという証左であり、須佐之男命もこれを利用して米子の地へ退避したと想像できるのではなかろうか。

【4】島根県安来(やすぎ)市の地名由来から

「出雲国風土記」の意宇郡安来郷は伊弉冉尊の息子である須佐之男命が安来と名づけたという逸話が伝わっている。

意宇郡の安来郷は、須佐之男命がここにきて心が落ち着くと言ったので「安来(やすき)」という地名がついたとされている。

しかし安来の地名由来については別の伝承がある。

八岐大蛇は退治された後、埋葬されてその場所に八本杉を植えたという伝承が残っている。

奥出雲町、雲南市(木次町里方)、鳥取県日野郡がその候補地で、八本杉は八杉(やすぎ)であり、それが安来の語源となったとする説もある。

[疑念の理由]

草枕山が八岐大蛇退治の場所だとすれば、埋葬場所である安来市とはあまりにも距離がありすぎる。

しかも当時の斐伊川は、宍道湖ではなく西側の日本海に河口があったとされる。

しかし、安来市は米子市と隣接しており、日野川下流域からそう遠くない場所である。

その事から八岐大蛇を埋めたとする場所は安来市の方がより妥当であると思われる。

[補足:八岐大蛇逃走説]

酒呑童子は、一説では越後国の蒲原郡中村で誕生したと伝えられているが、伊吹山の麓で、八岐大蛇がスサノオとの戦いに敗れ、出雲国から近江へと逃げ、そこで富豪の娘との間で子を作ったといわれ、その子供が酒呑童子という説もある。

その証拠に、父子ともども無類の酒好きであることが挙げられる。

(補足と言うより蛇足かもしれないが・・・ご参考までに)

【5】八岐大蛇と鉄

八岐大蛇とは産鉄集団の事を言っているという説もある。

また須佐之男命に関しても鉄との関係がよく取り沙汰される。

天叢雲剣は鉄製であり、十拳剣が天叢雲剣に当たって欠けたということは、対する十拳剣は青銅製であったことを類推される。

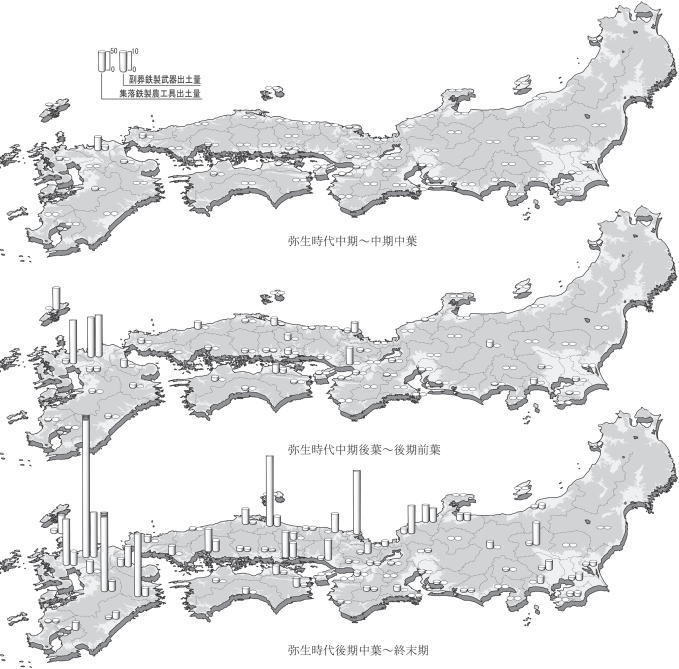

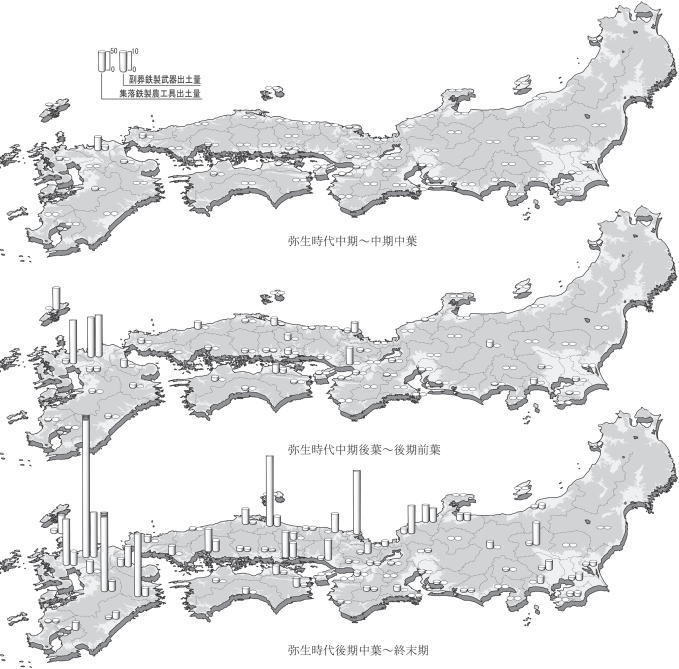

天叢雲剣は出雲国の古代製鉄文化を象徴すると類推する説もあるが、弥生中期後葉から後期の鉄器に注目すると、出雲ではほとんどその鉄が発掘されていない。

それに対し、西伯耆、とりわけ妻木晩田遺跡の鉄器発掘量は点数では日本最多という事実がある。

「弥生・古墳時代における鉄器文化」 第1回東アジア鉄文化研究会,P141-P156 広島大学大学院文学研究科

野島 永氏論文から引用 (尚、鉄器に関する詳細は、『鉄器』へ)

[疑念の理由]

須佐之男命にしろ八岐大蛇にしろ、鉄との関係を切り離しては考え難い存在である。

もし両者の戦いが斐伊川流域で行われたのであれば、古代出雲は鉄の有力な産出地であったはずであり、その出雲地方からはもっと多くの鉄が遺物として発掘されていてもおかしくない。この鉄は、たたらの遺構などではなく、生活痕としての鉄である。

しかし上記に示したように古代出雲における鉄の発掘量はあまりにも貧相であると言わざるを得ない。

上図で古代における伯耆国の鉄の発掘量を示したが、近代まで同様な状況が続き、奥出雲の蹈鞴製鉄は近世からのものである。

さらに、近代製鉄技術の象徴である北九州市の八幡製鉄所が出来るまで、日本国内の鉄の80から90%は伯耆国が産出していたという見解もある。日野川流域の地名に、二部、根雨、福岡、金持、あるいは楽楽福などが見受けられるが、これらは全て鉄を示す古語である。

また、大国主命の別名を「大穴持命」と言う。この大きな穴とは、鉄或いは金属資源を掘った跡の事を指している。すなわち、「大穴持命」とは多くの鉄山の所有者という意味になるらしい。大穴持命は出雲の大神であるが、古代の出雲ではほとんど鉄は産出されていない。

しかも大国主命の神話の舞台は、稲葉の素兎、矢上姫への求婚、手間山での受難と復活まど、その舞台のほとんどが鳥取県である。

さらに付け加えると、日本で最初に反りの有る刀、すなわち「日本刀」を作ったのは伯耆国会見郡大原在住の伯耆安綱であった。

その作は、源氏代々の宝剣「鬼切」または「童子切り安綱」(国宝)として知られているが、伯耆国が鉄産出のみならず、鉄技術の先進的地域であったことをうかがわせる。

[補足:酒呑童子と八岐大蛇と童子切り安綱]

清和源氏の嫡流である源頼光は、丹波国大江山に住み着いた鬼、酒呑童子の首をこの刀で切り落としたという。

童子切の名前はこの伝説に由来する。

前述したが八岐大蛇がスサノオとの戦いに敗れ、出雲国から近江へと逃げ、そこで富豪の娘との間で子を作ったといわれ、その子供が酒呑童子という説もある。

時を超えても伯耆国の鉄と八岐大蛇の間には、何か深い因縁があるように思えて為らない。

【6】四隅突出型墳丘墓と出雲神族

須佐之男命は出雲神族の祖というべき存在である。

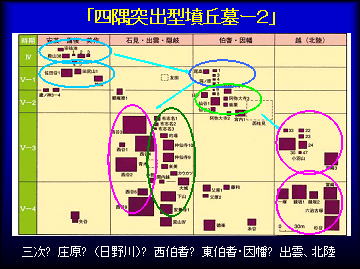

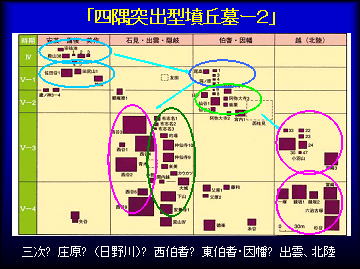

四隅突出型墳丘墓は出雲神族に特有の墓制とされるが、その伝搬経路は以下の様である。

三次→(船通山付近の日南町)→日野川を下って妻木晩田周辺域

その後、因幡、さらにその後出雲そして北陸へと広がった。

図は鳥取県HPより引用 詳細は、「四隅突出型墳丘墓」へ

これに関しては日本書紀にさらに興味深い記載がある。

第八段 素戔嗚尊出雲降臨

一書(一) 是時、素戔鳴尊、自天而降到於出雲国簸之川上。(簸の川)

一書(二) 是時、素戔鳴尊下到於安芸国可愛之川上也。(江の川)

一書(二)に記載されている愛之川は現在の江の川でその上流が三次である。

以上をまとめると次の図式が成り立つのではなかろうか。すなわち、

①須佐之男命はおそらく新羅を経由して江川にたどり着き、さらに遡上しその上流の三次にたどり着いた。

②また、出雲神族は三次に始まる四隅突出型墳丘墓という墓制を祭祀の基本としていた。

そしてその祭祀形態は、三次からおそらく船通山付近の日南町に達し、やがて日野川を下って妻木晩田周辺域で画期を迎えた。

その後、因幡、さらにその後出雲へそして北陸へと広がった。

③須佐之男命は出雲神族の祖である。

[疑念の理由]

①+②+③から次の疑念が生じる。

出雲神族と四隅突出型墳丘墓、および出雲神族の祖である須佐之男命を重ね合わせると、須佐之男命の進んだ道は伯耆から出雲へとなってしまう。

よって、八岐大蛇退治現場は草枕山近辺ではなく、日野川上流域であった可能性を否定出来なくなるのではないだろうか。

四隅突出型墳丘墓を出雲神族特有の墓制と定義するならば、少なくともその進展経路は、出雲から伯耆へではなく、伯耆から出雲へと言うことだけは確かな事である。

これに関する詳細は、『四隅突出型墳丘墓と出雲神族』へ

|

| 疑念に対する考察 |

| |

「ひのかわ」と「八岐大蛇」と「須佐之男命」に関する文献的記述、伝承、および考古資料等を総合的に解釈すると、一つの仮説が生まれる。

「須佐之男命の原像となったであろう出雲神族の祖は、三次からおそらく船通山付近に達し、やがて日野川を下って妻木晩田周辺域で定着し画期を迎えた。

その後、因幡、さらにその後出雲へ、そして北陸へと広がった。

その途中、八岐大蛇に象徴される産鉄民もしくは何らかの反出雲神族勢力と交戦状態に入り、その戦いは神話として後世に伝えられた。

そしてその戦闘は斐伊川ではなく日野川流域で行われた可能性がある」

しかしこの仮説には、致命的な反証が存在することも認めざるを得ない。

それは肥の河の「肥」と、日野川の「日」の上代特殊仮名遣の違いにある。

上代特殊仮名遣とは、上代日本語における「古事記」、「日本書紀」、「万葉集」など上代(奈良時代頃)の万葉仮名文献に用いられた表音的仮名遣いである。

上代日本語は8母音で、50音ではなく、87音(万葉集)あるい88音(古事記)であったとする説がある。

現代日本語の50音のうち、イ段のキ・ヒ・ミ、エ段のケ・へ・メ、オ段のコ・ソ・ト・ノ・(モ)・ヨ・ロ及びエの14音について奈良時代以前の上代には甲類と乙類の万葉仮名の書き分けが見られ、両者は厳格に区別されていた事がわかっている。

ただし、モの区別は『古事記』のみに見られる。

またエはア行とヤ行に分けられていた。

なお、甲乙の区別は濁音のギ・ビ・ゲ・ベ・ゴ・ゾ・ドにもある。

例:「ひ」は二種類に区別されていた。

Fi 甲類:日、陽、霊、杼、氷、一、桧。

Fï 乙類:火、樋、干、肥、斐。

これに従えば、肥の河、斐伊川の「肥」および「斐」はいずれも乙音のFïである。

それに対し日野川の「日」は甲音のFiに相当する。

古代人は甲音、乙音を明確に聞き分け、「斐の川」と「日野川」を明らかに区別していたという。

よって記述の途中で「斐の川」と「日野川」を書き間違えることはないとされている。

現代の感覚から言えば「斐の川」と「日野川」は発音は似ているものの、全くの別物であると結論される。

しかし、これがもし意図的に変更され、何らかの目的で改竄されてしまったという可能性はないだろうか。

ここに一つの例を示す。

大宮氷川神社(現在はさいたま市)は武蔵国一の宮で、明治元年(1868)、明治天皇は都が東京に遷すと、当社を武蔵国の鎮守・勅祭の社に定め、天皇自ら行幸して祭儀を執り行ったという皇室にとっておろそかに出来ない古社である。

現在祀られている出雲系の神は、武蔵国造一族とともにこの地に乗り込んできたもので、先住の神はアラハバキ(荒覇吐、荒吐、荒脛巾)とみられている。

大宮氷川神社の創建は諸説があってよく分からない。

社伝では、第5代孝昭天皇の御世に創建されたと伝えている。

『延喜式神名帳』では、第12代景行天皇の御世に日本武尊が東夷征伐の折にスサノオノミコトを勧請したとしている。

別伝もある。

上に述べたように、第13代成務天皇のとき出雲族の兄多毛比(エタモヒ)という人物が、夭邪志(むさし)国造を拝命し、一族を引き連れてこの地に移住してきた。

そのとき、一族の祖神を祀る杵築大社 (きずきのおおやしろ、出雲大社の前身)を出雲国からこの地に勧請して祀った。それが当社の始まりだという。

氷川神社という神号については、出雲国の簸川(ひかわ:肥川、斐伊川)の川上にあった杵築大社を勧請したところから、その川の名前に因んで名付けられたとされている。

ここで再度上代特殊仮名遣いに注目して頂きたい。

氷川の「氷」は甲音である。簸川の{簸」は乙音である

武蔵国一之宮「氷川神社」に「氷」という甲音が当てられたということは、「ひかわ」は斐、肥、簸ではなく日野川の「日」を念頭に置かれてていたということになるのではなかろうか。

氷川神社別伝が暗示することは、出雲神族にとっての「ひのかわ」は「日の川」であったと考えるべきかもしれない。

|

| 「ひのかわ考」まとめ |

|

記紀および出雲国風土記等の文献的史料と、考古資料の間には大きな乖離が存在する。

「ひのかわ」と「八岐大蛇」と「須佐之男命」に関する文献的史料、伝承、および考古資料等を総合的に解釈すると、「ひのかわ」は「日野川」であった可能性が示唆される。

前記において、「日野川」から「斐の川」へと何らかの意図を持って改竄されているという可能性について言及した。

現時点では、その改竄の真偽および目的についても詳らかに出来てはいない。

しかし、「式内社の推計統計学的検証」の稿でも言及したが、古代の伯耆国には何か得たいの知れない圧力のような力が働いていたような気がしてならない。

このことについては今後、「波波伎国を考える館」でもう再度検討を加る事にする。

「ファンタ爺の館」へ戻る

|

| 参考資料 |

|

諸国名義考(しょこくめいぎこう)

斎藤彦麻呂著(1708-1854)

2巻2冊 25.5cm 文化6(1809)版の後印

諸国の名義を古書より考証し、類と例をあげ解釈説明をしたもの。

|

|

「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです |

|

|