| 「伯耆安綱と西伯耆の鉄に関する考察」 【3】結果および考察 Ⅱ-3:伯耆国の作刀に関わる技術者 |

||||

| はじめに 前項において、伯耆国には弥生時代から優良な鉄が豊富に存在した事を示した。 この鉄を作り(大鍛治)、これを加工して来た技術者の存在も有ったはずである。 さらに、これを用いて日本刀を鍛えた刀工(小鍛治)が居たはずである。 作刀を担っていた刀工とはどのような人たちであったのだろうか。 今もう一度、日本刀の特徴をお復習いしたいと思う。 それまでの大刀と日本刀の大きな違いは、反りに有る。 これは、切るための構造で、特に騎馬戦において必要要件であった。 反りがあることにより切るときの衝撃を減らし、かつ切る精度を上げる事が出来た。 ここで、考えるべき事は、作刀技術に加えて、騎馬の経験も必要ではなかったかということである。   足利尊氏肖像画 足利尊氏肖像画奈良時代の朝廷軍は、蝦夷の軍勢と戦うまで騎馬戦の経験が無かったと言う。 蝦夷は騎馬戦とそれに適した武器を改良していったとされる。 平安期、俘囚の乱の鎮圧や、群盗の征伐には、俘囚の力が利用された。 朝廷軍も、やがてそれらを模倣、発展させてやがて武士団が生まれたのではないだろうか。 この様に考えると、蕨手刀、毛抜き形太刀、そして日本刀の誕生には蝦夷あるいは俘囚の何らかの関与を考えるべきとも思われる。 また、良好な鉄素材も必須であった。 これを担ったのが産鉄民と呼ばれた人たちであった。 産鉄民は、砂鉄から玉鋼を作る人たちだけではなく、砂鉄を採取する人、炭となる木を育てる人、それを材にして炭を焼く人など、多くの人々が関与していた。 この様に、逸出した刀を作るためには製鉄者(大鍛治)と、それを加工する刀鍛冶(小鍛治)が必要であった。 以上を踏まえて、伯耆国で作刀に関わったであろう人たちの姿を考察して見たいと思う。 |

||||

| 【産鉄民】 | ||||

| 産鉄民とは | ||||

| 産鉄民とは 産鉄民としては、砂鉄から玉鋼を作る人たちだけではなく、砂鉄を採取する人、炭となる木を育てる人、それを材にして炭を焼く人など、多くの人々が関与していた。 |

||||

| 砂鉄の採取 | ||||

| 砂鉄とは 火成岩に含まれるチタン磁鉄鉱やフェロチタン鉄鉱が岩石の風化に伴って分離して砂状になったもの。 砂浜など、天然にも産出し、天然の砂鉄は普通、磁鉄鉱よりなる。 色は黒色(酸化第一鉄)、時々褐色(酸化第二鉄)がかっている。 磁鉄鉱を含むため、磁石に吸いつく。 ①チタン磁鉄鉱 磁鉄鉱+ウルボスピネル(Fe2TiO4)からなり三陸、北陸、山陰、北部九州の縁海側に多い。 ②フェロチタン鉄鉱 ヘマタイト(Fe2O3)+イルメナイト(FeTiO3)でチタン分が多い。 福島、山形、秋田、北関東、東海、近畿、山陽、四国、九州などに多く分布している。 砂鉄の種類 ①真砂(まさ)砂鉄 (融点=1420℃) 山陰側(山陰帯)の磁鉄鉱系列である深成岩の花崗岩に由来する砂鉄。 純度が高く、「真砂(まさ)砂鉄」と呼ばれる。 チタン磁鉄鉱に相当する。 主としてケラ押し法に用いる。 ②赤目(あこめ)砂鉄 (融点=1390℃) 山陽側(領家帯)では、花崗岩はチタン鉄鉱系列でありほとんど砂鉄を含まない。 しかし、安山岩、玄武岩などの火山岩に由来する「赤目(あこめ)砂鉄」を産出する。 純度は高くないかわりに加工のしやすさが特長であるという。 フェロチタン鉄鉱に相当する。 主にズク押し法に用いる。 砂鉄の採取 砂鉄に、海砂鉄、川砂鉄、山砂鉄がある。 山砂鉄が最も良好とされている。 日野川の上流は古来より鉄の産地として知られている。 17 世紀前半頃より「鉄穴流し(かんなながし)」による「鈩(たたら)製鉄」が盛んに行われるようになった。 ちなみに、このことが米子平野や弓ヶ浜半島の形成にも大きく寄与していると考えられている。 これ以前は、もっと効率の悪い方法で砂鉄が採取されていたと思われる。 |

||||

| 木炭について | ||||

| 木炭とは 木材などの植物組織を半ば密閉した状態で加熱し、炭化させて得られた炭である。 主成分は炭素であり、ごく微量のアルカリ塩を含む。 木炭の種類-1 ①和炭(にこずみ) 木材を積み重ねて火をつけた後に土をかけて蒸し焼きにする伏炭法で作られた柔らかい炭。 和炭は製鉄・冶金用に用いられた。 ②荒炭(あらずみ) 土や石で築いた炭窯で焼いたり硬質の木材(クヌギ・ナラ・カシ)を伏炭法で焼いた炭。 ③炒炭(いりずみ) 和炭・荒炭を二度焼きした炭。 荒炭・炒炭は暖房・炊事用に用いられた。 木炭の種類-2 ①白炭 高温度(約1000℃)で焼いた堅い炭。 ②黒炭 低温度(400~800℃)で焼いた軟らかい黒炭 ③消炭 たたらで用いた炭 ①大炭 炉で鉄を製錬するのに用いる炭。 黒炭に似た方法でつくられるが、焼く温度がさらに低く、半蒸のものが多く、炭としての質は劣悪なもの。 火力を上げるのに都合が良かった。 松、栗、槙、ブナが最良。 しで、こぶし、桜、椎、サルスべリは不良とされていた。 そのほかクヌギ、楢、雑木も良く使われていた。 ②小炭 鍛冶に用いる炭。 松、栗、栃、杉が最良。 しで、椎、槙、樫(かし)、橿(もちのき)は不良とされていた。 たたらで使用された炭の量 たたらの全盛期には一カ所のたたらで年平均60代(回)操業された。 消費する木炭は約810トンで、それだけの量の木炭を確保するには少なくとも60町歩の山林が必要とされた。 木材の成育には約30年かかるから、一つのたたらで1800町歩(1800ha)の山林を必要とした。 砂鉄七里に炭三里 木炭の輸送限界は三里(12km)、砂鉄の輸送限界は七里(28km)と言われていた。 従って、砂鉄による製鉄の場合その製鉄地は砂鉄産地の30km以内の立地ということになる。 また、鉄の製練(smelting)においては、見かけ上砂鉄1に対して木炭は50調達しなければ成らなかった。 よって、砂鉄と木炭の療法が採取可能な地域が製鉄地ということになる。 |

||||

| 蹈鞴による製鉄 | ||||

| 蹈鞴吹きについて たたら製鉄は鉄原料として砂鉄を用い、木炭の燃焼熱によって砂鉄を還元し、鉄を得る方法。 たたら製鉄には2つの方法がある。 (1)たたら吹き (ケラ押し法) (直接製鉄法) (三日押し) 鉧押し(けらおし)」は砂鉄から直に鋼を作りだす直接製鋼法。 ①用いる砂鉄 真砂(まさ)砂鉄。 酸性岩類の花崗岩系を母岩とし、チタン分が少ない。 ②ケラ(素鋼塊=そこうかい) 砂鉄を投入し、次に木炭を投入して燃焼させ、ノロ(鉄滓)を作る。(鉄滓は鉄を製錬した時の不純物) さらに炉温を上げると、ノロだけでなくズク(銑鉄)もできる。 次第に真砂砂鉄の配合を増していくと、ケラ種ができる。 ケラは鋼(良質のものが玉鋼)のもとになる塊で、伸ばしたりして鍛えることができる。 焼きを入れて硬くすることができため、日本刀をはじめ、刃物、工具などに用いられた。 ケラ押しでは通常、鋼の他にそれを超える量の銑鉄や不均質鋼などがでる。 それらは主に錬鉄に仕上げられる。 |

||||

| 【伯耆国と俘囚】 | ||||

| 伯耆国と俘囚移配の地 | ||||

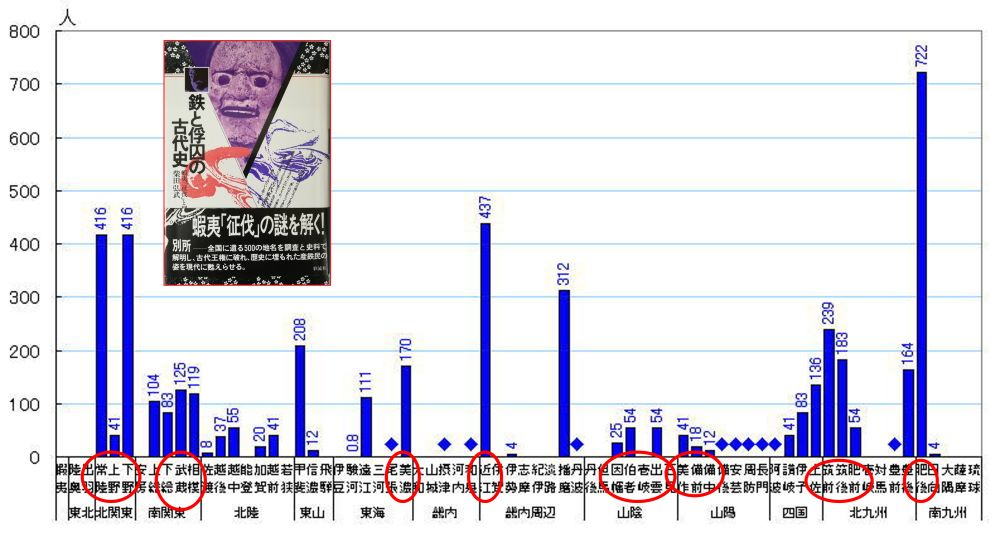

| 俘囚とは 陸奥・出羽の蝦夷のうち、朝廷の支配に属するようになったものを俘囚という。 7世紀から9世紀まで断続的に続いた大和と蝦夷の戦争で、大和へ帰服した蝦夷男女が集団で強制移住させられた者達である。 俘囚は、定住先で生計が立てられるようになるまで、俘囚料という名目で国司から食糧を支給され、庸・調の税が免除された。 しかし実際に移配俘囚が定住先で自活することはなく、俘囚料の給付を受け続けた。 記録に残るもので2,000名,延喜式の推計からは4,600名, 実際には10,000名を上回る人々が35ケ国に分散して,強制的に移住させられたと見られている。 俘囚移配の地 山城国、東北の北部と、南九州を除く35カ国に10,000人以上の俘囚が移配された。 俘囚の移配地と刀の生産地が微妙に一致している。  移配地の特徴 一般の公民百姓らとは大きく異なる生活様式を有しており、狩猟および武芸訓練が俘囚生活の特徴であった。 口分田の支給と庸調の免除が為されていた。 漁労狩猟が許されていた。 これらの事から、俘囚の移配地としては、平野部ではなく山間部か河川・海の周辺であることが多かったとされている。 さらに、俘囚移配の目的は、主として彼らを製鉄をはじめとした金属工業生産に従事せしめる為であった、という説も有る。 また、俘囚の移配地の多くに別所という地名があるという説もある。 参照、「俘囚と別所」 伯耆国の別所地名 俘囚の移配地の多くに別所という地名があるという説に関しては、柴田弘武氏がその著書の中で621カ所別所地名を調査した結果であるが、詳細は「俘囚と別所」を参照されたい。 鳥取県の別所地名は22カ所有るが、そのうち伯耆国に19カ所が存在する。 その多くはやはり産鉄・製鉄に関した場所で、旧会見郡大原にも別所地名(口別所)と別所川という河川が見受けられる。 |

||||

| 伯耆国と俘囚料 | ||||

| 俘囚料 俘囚料とは、俘囚のための給付米である。 各国が春に一定数量の稲(本稲)を農民に強制的に貸し付け、秋の収穫時に三割の利息(利稲)を徴収するという公出挙(くすいこ))税の一種であって、その利息の稲をもって俘囚などの食料や禄料(ろくりょう・支給物品購入費とする)に あてることにしたものである。 927年の「延喜式」には、35カ国の俘囚料の合計109万5509束は、4565人ほどの俘囚を養うことができる数であるという。 近隣令制国の俘囚料 美作国----俘囚料10,000束。 備前国----俘囚料 4340束。 備中国----俘囚料 3.000束。 伯耆国----俘囚料13,000束(=260石=180人くらい。しかし延喜式には54人と記載されている) 因幡国----俘囚料 6,000束 補足:50束=1石、10束=2斗 1束=2升 1名あたり、約72束(1,4石)ぐらいとなる 『延喜式主税上』 (927年)より 各国の俘囚料は以下となる。  |

||||

| 伯耆国と牧場 | ||||

| 諸国牧とは 古代の日本において、兵部省により開発・管轄された牧場である。 主に軍馬や貴族への貢馬、駅伝馬などの供給源とされた。 また、諸国牧から集められた馬牛を放し飼いにするため、近都牧(きんとまき)と呼ばれる牧が九州や畿内周辺に設置された。 諸国馬牛牧の設置国は全国18ヵ国(西国8ヵ国) であった。 伯耆国には、八橋郡八橋古布牧 会見郡岸本町久古に牧場が有ったが、私牧であった可能性が高いとされる。 諸国牧・近都牧 いつ設置されたのかは定かではないが、飛鳥時代の頃だと考えられている。 諸国牧は、兵部省が所轄する牧であった。 延喜式によると18ヵ国に馬牧が24ヵ所、牛牧が12ヵ所、馬牛牧が3ヵ所の計39の牧が設置されていた。 毎年、各牧から馬は5歳に達したものが左右馬寮に送られ、西海道諸国の牧からは大宰府に送られた。 この諸国から貢上された馬牛を放し飼いにする為に設けられたのが近都牧で、主に九州・近畿周辺に設置された。 諸国牧 下野国--朱門馬牧 常陸国--信太馬牧 下総国--高津馬牧、大結馬牧、木島馬牧、長洲馬場、浮島牛場 上総国--大野馬牧、負野牛牧 新屋牧 安房国--白浜馬牧、粉師馬牧 相模国--高野馬牛牧 駿河国--岡野馬牧、蘇弥馬牧 備前国--長嶋馬牛牧 近都牧 摂津国--鳥養牧、豊後国牧、為奈野牧 近江国--甲賀牧 丹波国--胡麻牧 播磨国--垂水牧 大宰府 伯耆国の馬牛牧 上記の諸国牧、近都牧は官営の牧場である。 伯耆国には、会見郡久古牧と、八橋郡古布牧が有ったが、官営ではなく私牧であったとされる。 会見郡の久古牧は大山裾野の大原に近接して有った。 すなわち、安綱がいたとされる会見郡大原と、私牧が有った会見郡久古はほぼ隣接していた。 |

||||

| 【伯耆国の作刀に関わる技術者】 | ||||

| 参考資料 | ||||

| 『鉄と俘囚の古代史』 柴田弘武 1989 『全国「別所」地名事典(上)』 柴田弘武 彩流社 2007 『日本古代の国家と農民』 法政大学出版局、1973 『古代豪族系図集覧』東京堂出版 1993 『風と火の古代史―よみがえる産鉄』 柴田弘武 民彩流社 (1992/4/1) 『日本のまつろわぬ民 漂泊する産鉄民の残痕』 水沢 竜樹 新人物往来社 2011/4 「わが国における製鉄技術の歴史-主と してたたらによる砂鉄製錬について」 鉄と鋼 Tetsu-to-Hagane Vol. 91 (2005) No1 「日野川の歴史」 国土交通省HP 「鉄から見た我が国の古代史」 高効率発電システム研究所 吉田 敏明 |

||||

|

||||