| 放射線被曝の影響 |

| 放射線被曝の各種の影響 |

|

電離放射線の生物学的作用により生体の細胞や組織が変化し、細胞の分裂阻害、変異、死滅、組織の破壊などの現象が生じ、これらが直接あるいは間接の原因となって生じる障害である。

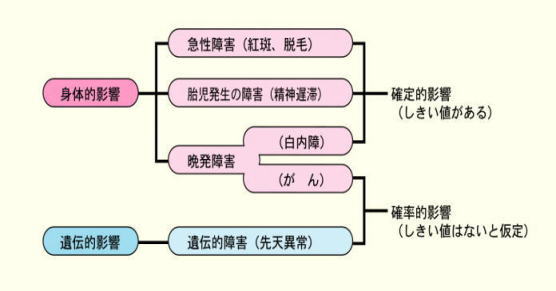

比較的早期に見られる早発性障害と、相当に期間がたってから現れる晩発的障害など、急性/慢性、確率的/確定的、身体的/遺伝的、分子/細胞・臓器別に区別される。

早発性障害には、吐き気、嘔吐、全身倦怠、白血球増加、リンパ球増加、白血球減少、皮膚の色素沈着、脱毛、紅斑などがあり、晩発性障害には、老化現象、発癌、寿命短縮、悪性貧血、白血病、赤血球減少、血小板減少、皮膚の萎縮白斑などがある。

|

図は、財団法人放射線影響協会 「放射線の影響が分かる本」より引用

|

| 身体的影響と遺伝的影響 |

|

身体的影響 |

身体的影響とは、被曝した本人自身の影響をさす。

早期影響

吐き気、食欲不振、白血球の減少、紅班等がある。

晩発影響

数年から数十年の潜伏期を経て現れる影響。

発癌と白内障等である。

|

| 遺伝的影響 |

遺伝的影響とは生殖細胞を通じて被曝した人の子孫に現れる影響をさす。

放射線影響の発癌と遺伝的影響以外は、確定的影響に分類する。

|

| 確定的影響と確率的影響 |

|

確定的影響(deterministic effects) |

確定的影響とは

ある程度の高い線量によって起こり、その影響が発生する最小線量となるしきい値のある影響。

放射線による重篤度が線量の大きさとともに増大し、影響の現れないしきい線量が存在すると考えられている影響をいう。

しきい値(閾値)

一般的にある値以上で効果が現れ、それ以下では効果がない境界の値をしきい値という。

放射線影響の分野では、皮ふの紅斑、脱毛、不妊など、放射線の確定的影響には、それらの効果を生ずる最小の線量が存在する。これを「しきい値」という。

ICRPの線量限度を決定するための大原則として、いかなる理由があってもしきい値を超えるような線量を与えないことがうたわれている。ICRP勧告における「組織線量当量限度」はこの考え方に基づいている。

|

|

| 確定的影響のしきい線量 |

| 臓器/組織 |

影響 |

急性被曝(mGy) |

慢性被曝(mGy/年) |

| 精 巣 |

一時的不妊 |

150 |

400 |

| 永久不妊 |

3500-6000 |

2000 |

| 卵 巣 |

一時的不妊 |

650 |

|

| 永久不妊 |

2500-6000 |

2000 |

| 水晶体 |

白内障 低LET |

500(200~1000) |

150 |

| 高LET |

600~5000 |

|

| 水晶体混濁 |

500~2000 |

100 |

| 造血臓器 |

機能低下 |

500 |

>400 |

| 胎 児 |

奇形発生 |

100 |

|

| 重度精神発達遅滞 |

120-200< |

|

|

しきい線量を超えた場合

何らか影響が現れ、線量の増加とともに影響の発生確率が急激に増加し、また、影響の程度すなわち重篤度も増加する。

ある線量に達すると被ばくしたすべての人に影響が現れる。

がんおよび遺伝的影響以外の影響はすべてこれに区分される。

例えば、皮膚障害、白内障、組織障害、個体死等がある。

これを防止するためには、線量当量限度を十分低い値に設定して、生涯の全期間あるいは全就労期間の後でもしきい値に達しないようにすることが必要である。

|

| 確率的影響(stochastic effects) |

確率的影響とは

放射線による影響の起こる確率が線量の関数となっていて、しきい線量が存在しないと仮定されている影響である。

確率的影響としては、がんと遺伝的影響がある。

これを防ぐには、個人に対しては適切な線量当量限度を超えないこと、期間に対しては、正当であるとされる被曝を、経済的および社会的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く保つ(ALARA)ことが必要とされている。

確率的影響については、放射線防護上は、低い被曝線量の範囲内では線量と影響の起こる確率の間に比例関係が存在すると仮定している。

|

|

| 放射線被曝の細胞への影響 |

|

放射線と細胞の死(増殖死と間期死) |

放射線の人体に対する影響は、被曝した体の部分などにより異なる。

被曝が必ずしも障害に繋がるとも言えない場合もある。

多細胞生物に対する放射線作用の重要な部分は、それを構成する個々の細胞に対する影響、特にその細胞死に由来する。

細胞死には増殖死(分裂死)と間期死とがある。

|

| 間期死(interphase death) |

間期死(interphase death)とは

照射された細胞が分裂することなく死滅する現象をいう。

高線量の放射線を照射した場合には、DNA分子以外の標的に対する傷害によって直接その細胞を死にいたらしめる。

この型の細胞死を間期死と呼び、個体の中枢神経死がこれに属する。

間期死のメカニズム

分裂死はDNAに対する傷害によって起こると考えられているが、間期死を引き起す標的分子が何なのかは不明である。

しかし、例えば膜系の傷害、核構造の変化、ATP 合成の阻害などのように、分裂死の場合とは異なり、DNA以外への傷害により間期死が起こるという考え方が多い。

間期死を起こすには一般的に非常に高い線量(数十グレイ)が必要である。

しかし、リンパ系細胞や若い卵母細胞では少ない線量(ラット、マウスの出生直後の卵母細胞:0.2~1グレイ)で間期死を起こすなど、細胞によって間期死を起こすのに必要な線量が異なる。

また、間期死を起こす細胞はそれが分裂していなくても、盛んに分裂していても起こる。

後者の場合には細胞周期の一サイクルよりも短時間に起こる。

|

| 増殖死(分裂死)(reproductive death) |

増殖死(reproductive death)とは

細胞核内のDNAに対する傷害によるもので、細胞の分裂能の壊失を意味している。

また、放射線照射により目で見ることのできる細胞の変化が見られなくても、DNAに障害が起こると、ガンなどの晩発傷害が現れる可能性や生殖細胞への放射線効果として、遺伝的影響の可能性も考慮されるべきである。

増殖死のメカニズム

アルファ線やガンマ線のような電離放射線を水に照射すると、電離作用によりラジカル、過酸化水素やイオン対等が発生する。

ラジカルはきわめて急速な化学反応を起こす性質を持つ。

人体の細胞中の水にラジカルが生じると、細胞中のDNA分子と化学反応を起こし、遺伝情報を損傷する。

DNAは2重のポリ核酸の鎖からなっているが、その片方だけが書き換えられたのであれば、酵素のはたらきにより、もう一方のタンパク質の鎖を雛型として数時間のうちに修復される。

しかし、2本の鎖の同じ箇所が書き換えられた場合は修復はきわめて難しくなる。

損傷が修復できる限度を越えると、細胞分裂不全となり自死(アポトーシス)してしまう。

こうして細胞が必要なときに補充されず、臓器の機能を維持する数の細胞が確保されないと、放射線障害としての症状が現れるのである。

補足:アポトーシス

多細胞生物の細胞は生物個体の持つ制御機構の指示にしたがって細胞が自ら生命を絶つ自殺機構をもっている。

この綿密な機構によって起こる特徴的な細胞死のことをアポトーシスという。

壊死(ネクローシス)と対比される。

|

| 放射線被曝による生理・生化学的変化 |

生体膜への影響

生体中の膜は半透膜であるが、その濃度勾配に抗してエネルギーを使って能動輸送を行い、物質の分布を選択的に変えている。

この結果、細胞内部は外部と比べてカリウムの濃度が高く、ナトリウムは外部が高くなっている。

放射線照射の結果、これらのイオン透過性が高まり細胞中にナトリウムの増加とカリウムの消失をもたらす。

代謝系への影響

また、放射線は種々の代謝系にも影響を与える。

例えば、DNA代謝を見ると照射によってDNA合成が低下したり、DNA分解酵素量が増加する。

また、核やミトコンドリアでの酸化的リン酸化の抑制が起こったり、脂質代謝の上昇が見られる。

放射線による酵素活性の変化は、多くの細胞や組織でいろいろな酵素が調べられている。

|

| 放射線感受性と細胞分裂周期 |

細胞周期

細胞分裂で生じた娘細胞が、再び母細胞となって再び細胞分裂を行い、新しい娘(じょうorこ)細胞になるまでの過程。

光学顕微鏡での観察に基づき、M期(M phase)と間期(interphase)に分けられる。

M期は連続した2つの過程、有糸分裂と細胞質分裂で構成される。有糸分裂では細胞の染色体が2つの娘細胞にわかれ、細胞質分裂では細胞質が割れて2つの個別の細胞になる。

間期はその内容からさらにG1期、S期、G2期に分けられる。

1段階前の期間が適切に進行、完了すると、次の期間の開始が活性化される。

一時的にもしくは可逆的に分裂を停止した細胞は、G0期と呼ばれる静止期に入ったとされる。

細胞周期と放射線感受性

細胞分裂の周期が短い細胞ほど、放射線の影響を受けやすい。

骨髄にある造血細胞、小腸内壁の上皮細胞、眼の水晶体前面の上皮細胞などがこれに当たる。

逆に細胞分裂が起こりにくい骨、筋肉、神経細胞は放射線の影響を受けにくい。

これをベルゴニー・トリボンドーの法則と呼ぶ。

|

|

| 放射線被曝の組織への影響 |

| |

放射性物質の蓄積しやすい部位 |

甲状腺-------ヨウ素

肺-----------プルトニウム

肝臓---------コバルト・セリウム

腎臓---------ウラン・ルテニウム

生殖腺-------セシウム・プルトニウム

筋肉---------セシウム

骨-----------ストロンチウム・ジルコニウム・プルトニウム

皮膚---------クリプトン

|

| 身体組織と放射線感受性 |

身体の組織や臓器によって、放射線が体に及ぼす影響度は異なる。

この影響度の違いのことを放射線感受性という。

放射線による人体への影響には、DNAの損傷によって起こるがんや遺伝的影響がある。

DNAは、細胞分裂の時に設計図として使用されるため、細胞分裂や増殖が盛んな組織や未分化な細胞(造血組織、生殖腺、皮膚など)ほど影響を受けやすく、放射線に対する感受性が大きいといる。

感受性の非常に高い組織

リンパ組織 造血組織(骨髄、胸腺、脾臓) 生殖腺(卵巣、精巣)、粘膜

感受性の比較的高い組織

唾液腺、毛のう、汗腺、皮脂腺

感受性中程度

肺、腎臓、副腎、肝臓、膵臓、甲状腺

感受性の低い組織

筋肉、軟骨、骨、神経組織

|

| 実行線量とその影響 |

|

人体に対する放射線被曝 |

1Sv(シーベルト)=1000m(ミリ)Sv 1mSv=1000μ(マイクロ)Sv

| 実効線量 |

|

内訳 |

| 0.16μSv/h |

|

1時間に自然環境から人が受ける放射線の日本国内平均。 |

| 0.28μSv/h |

|

1時間に自然環境から人が受ける放射線の世界平均。 |

| 0.39μSv/h |

|

一般公衆が1年間にさらされてよい人工放射線の限度(1mSv/年:ICRPの勧告)と、世界平均自然放射線(2.4mSv)の和の1時間当たりの平均値。(1000+2400)÷365÷24 |

| 3.84μSv/d |

|

1日に自然環境から人が受ける放射線の日本国内平均。 |

| 6.63μSv/d |

|

1日に自然環境から人が受ける放射線の世界平均。 |

|

10-20

μSv |

|

歯科用X線撮影1回分の線量 |

| 50μSv |

|

原子力発電所の事業所境界での1年間の線量。 |

100-300

μSv |

|

胸部X線撮影1回分の線量。 |

|

| 1mSv |

|

一般公衆が1年間にさらされてよい人工放射線の限度(ICRPの勧告)。

放射線業務につく人(放射線業務従事者)(妊娠中の女子に限る)が妊娠を知ったときから出産までにさらされてよい放射線の限度。 |

| 1.4mSv |

|

一年間に自然環境から人が受ける放射線の日本国内平均。 |

| 2mSv |

|

放射線業務従事者(妊娠中の女子に限る)が妊娠を知ったときから出産までにさらされてよい腹部表面の放射線の限度。 |

| 2mSv |

|

広島における爆心地から12km地点での被曝量。

12kmまでの直接被爆が認定されると、原爆手帳が与えられる。 |

| 2.4mSv |

|

一年間に自然環境から人が受ける放射線の世界平均。 |

| 3mSv |

|

国際線航空機乗務員の年間宇宙放射線被曝線量

(ニューヨーク-東京間の往復をするパイロットの場合)

|

| 4mSv |

|

胃のX線撮影1回分の線量。 |

| 5mSv |

|

放射線業務従事者(妊娠可能な女子に限る)が法定の3か月間にさらされてよい放射線の限度。 |

| 7 - 20mSv |

|

X線CTによる撮像1回分の線量。 |

| 50mSv |

|

放射線業務従事者(妊娠可能な女子を除く)が1年間にさらされてよい放射線の限度。 |

| 81mSv |

|

広島における爆心地から2km地点での被曝量爆発後2週間以内に爆心地から2km以内に立ち入った入市被爆者(2号)と認定されると、原爆手帳が与えられる。 |

| 100mSv |

|

人間の健康に確率的影響が出ると証明されている放射線量の最低値放射線業務従事者(妊娠可能な女子を除く)が法定の5年間にさらされてよい放射線の限度。

放射線業務従事者(妊娠可能な女子を除く)が1回の緊急作業でさらされてよい放射線の限度。

妊娠可能な女子には緊急作業が認められていない。 |

| 250mSv |

|

白血球の減少。(一度にまとめて受けた場合、以下同じ)

福島第一原子力発電所事故の処理にあたる放射線業務従事者(妊娠可能な女子を除く)が1回の緊急作業でさらされてよいと特例で定められている放射線の限度。 |

| 500mSv |

|

リンパ球の減少。 |

|

| 1Sv |

|

全身被曝で急性放射線障害が出現。

悪心(吐き気)、嘔吐など。水晶体混濁。 |

| 2Sv |

|

全身被曝で5%の人が死亡する。出血、脱毛など。 |

| 3-5Sv |

|

全身被曝で50%の人が死亡する。

(人体局所の被曝については3Svで脱毛、4Svで永久不妊、5Svで白内障、皮膚の紅斑) |

| 7-10Sv |

|

全身被曝で99%の人が死亡する。 |

| 10Sv以上 |

|

| 放射線被曝に関する仮説 |

|

直線しきい値無し仮説 |

低い線量の被曝についても、線量とがんや白血病などの発生確率は比例すると考えるのが直線しきい値なしモデル(LNTモデル)と呼ばれる仮説である。

|

| 放射線ホルミシス仮説 |

少量の放射線被曝がもたらす影響について、「むしろ健康によい」と考える説。

ミズーリ大学のトーマス・D・ラッキー教授へNASAが宇宙における放射線の宇宙飛行士への身体への影響調査を依頼をし、その調査結果の発表に端を発する。

この仮説では、低線量の放射線照射は、体のさまざまな活動を活性化するとされる。

この説を拠り所として、放射能泉ラドン温泉やラジウム温泉で行われてきた。

ラドン222の濃度が74ベクレル/リットル以上がラドン温泉であり、ラジウムが1億分の1グラム/リットル以上含まれるのがラジウム温泉である。

オーストリアのバドガシュタインのラドン温泉ではラドン222の濃度が110ベクレル/リットル以上で放射能療養泉と呼ばれる。

オーストリアや日本、ロシアなどではこの放射線ホルミシス理論を根拠に、ラドン温泉(ラジウム温泉)の効用がうたわれ、療養のために活用されるラドン温泉やラドン洞窟が存在する。

ただし、WHOは低線量であっても天然ラドンの放射線の危険性を指摘しており、また米国もそれに倣うなど、主流の学説ではない。

|

| 急性放射線障害 |

| 急性放射線障害発症の特徴 |

|

急性放射線障害発症のメカニズム |

急性放射線障害のメカニズム

主に細胞死によって生体器官の機能が損なわれて生じる急性の障害である。

ごく少量の被曝では影響が現れず、一定のしきい線量を超えて被曝すると障害が現れる。

多量の放射線を浴びるとほぼ確実に障害が現れるため、確定的影響と呼ぶ場合もある。

|

| 発症の経過 |

被曝

短時間で、全身あるいは身体の広範囲に、高線量の放射線を被曝すると、その後早期に被曝線量に応じていろいろな障害が現れる。

前駆症状

被曝後最初の48時間以内に現れる。

食欲不振、悪心(おしん)・嘔吐、倦怠感などの症状を呈する。

潜伏期

前駆期から発症期に至る中間の過程で、疲労感のほかには無症状。

発症期

被曝量に応じて組織に色々名症状が発生する。

10Gy以上の被曝では、骨髄障害に加えて消化管の障害が起こり、腹痛や嘔吐、下痢などがみらる。

数十Gy以上の被曝では、骨髄・消化管の障害に加えて、中枢神経系の障害が発生し短時間で死亡する。

中枢神経系の障害により、感情鈍麻、興奮、運動失調、けいれん、意識障害などが現れる。

回復期

発症期を乗り切れた場合には、回復期に移行する。

|

| 急性放射線障害の身体的症状 |

|

身体的急性症状の特徴 |

ある程度多量な放射線を浴びたときには皮膚・粘膜障害や骨髄抑制(造血細胞が減少し白血球や赤血球が減少すること)、脊髄障害は必発であり、また莫大な放射線を浴びた場合には死に至る。

これらの障害は、それぞれどの程度の被曝量から生じるかの閾値がだいたい決まっており、その値よりかなり低いならば、まず起きる可能性を考えなくてよい類のものである。

|

| 体内器官の障害 |

細胞の放射線にたいする感受性は、活発に分裂している細胞ほど高くなり、造血器などの細胞再生系が最も影響を受けやすくなる。

1Gy(グレイ)以上全身被曝した場合

一部の人に悪心、嘔吐、全身倦怠などの二日酔いに似た放射線宿酔という症状が現れる。

1.5Gy以上の全身被曝

最も感受性の高い造血細胞が影響を受け、白血球と血小板の供給が途絶える。

これにより出血が増加すると共に免疫力が低下し、重症の場合は30-60日程度で死亡する。

5Gy以上全身被曝

小腸内の幹細胞が死滅し、吸収細胞の供給が途絶する。

このため吸収力低下による下痢や、細菌感染が発生し、重症の場合は20日以内に死亡する。

15Gy以上の非常に高い線量の全身被曝

中枢神経に影響が現れ、意識障害、ショック症状を伴うようになる。

中枢神経への影響の発現は早く、ほとんどの被曝者が5日以内に死亡する。

|

| 皮膚の障害 |

皮膚は上皮基底細胞の感受性が高い。

3Gy以上で脱毛や一時的紅斑。

7-8Gyで水泡形成。

10Gy以上で潰瘍がみられる。

|

| 目の障害 |

目の水晶体も細胞分裂が盛んで感受性が高い。

2-5Gyの被曝によって混濁が生じる。

5-8Gyの被曝で視力障害を伴う白内障となる。

|

| 胎児発生の障害 |

|

胎児の障害 |

発達段階によって奇形、知能障害、発育障害などの障害も発生する。

胚芽死亡

受精卵から胎児の間は非常に感受性が高く、受精直後には100mGyの被曝で胚死亡に至る。

知的障害発生の閾値

1987年までは、150-250mSvに知的障害発生の閾値があるものと考えられていた。

しかし、後の研究では、この閾値のレンジは60-310mSvの範囲内にあると修正する方が妥当であると報告されている。 |

| 受精後の日数 |

胎児の時期 |

放射線の影響 |

閾(しきい)線量 |

| 受精~9日 |

着床前 |

胚芽死亡(流産) |

100mGy |

| 3週~8週 |

器官形成期 |

奇形 |

100mGy |

| 8週~15週 |

胎児期 |

精神発達の恐れ |

300mGy |

|

| 胎児の発ガン増加 |

さらに、妊娠全期間の被爆について小児病(発がん)、遺伝的影響が確率的に生じることが知られている。

妊娠2か月以降の胎児は既に臓器が形成された後であるから、奇形発生はないとされている。

胎児の発ガン増加は確率的影響として扱われる。(→詳細は次項、晩発性障害へ)

|

| 慢性(晩発性)放射線障害 |

| 慢性(晩発性)放射線障害発症の特徴 |

|

発症のメカニズム |

慢性(晩発性)障害とは

放射線障害のうち、癌や白血病は突然変異の一種であり、急性放射線障害とは異なるメカニズムで発生する。

これらの障害については、明確なしきい値はなく、線量に応じて突然変異の確率が上がり、少量の被曝であっても、少量なりのリスクがあると考えられている。

慢性放射線障害のことを確率的影響と呼ぶ場合もある。

内部被曝と晩発性障害

放射性核種が体内にとり込まれ、それが長期間にわたって放射線を出すことによって生ずる場合がある。

代表は発がん。

チェルノブイリ事故でヨー素131やヨー素129を吸った成長途中の子どもたちが、ここ10年、甲状腺がんや白血病を頻発している。

一般の発病率の数百倍ともいわれている。

ヨー素は主な甲状腺ホルモンであるチロキン(サイロキシンともいう)の主要構成元素のひとつで、甲状腺に集まる性質をもつ。

セシウム137は骨や筋肉、ストロンチウム90は骨に沈着する性質がある。

疫学

①広島、長崎の被爆者の追跡調査データから

200mSv以上の被曝について、被曝線量と発ガンの確率が比例していることが分かっている。

50mSv以上の急性被曝については被曝線量と発ガンの増加が関連しているらしいことが知られているが、相関関係は明瞭でない。

②1990年のICRP勧告60号から

放射線に起因する発がんの確率は被曝線量に対する二次式の形で増えると評価されている。

線量が低いときには二次項は一次項よりずっと小さくなるので、実用上は一次式で表される(すなわち線量と発がんの確率は比例している)。

その比例係数は0.05、すなわち被曝1シーベルトごとにがん発生の確率が5%上がるとしている。

なお、線量の大小とがんの重篤度の間には関係が無い。

|

| 発症の経過 |

被曝から数年あるいは数十年を経て発がんに及ぶことがある。

|

| 慢性(晩発性)放射線障害の身体的症状 |

|

晩発性障害の身体的症状の特徴 |

晩発性の身体的影響については、被ばくとその病的状態の発現までの期間が長く、その因果関係を明確にするには困難を伴うが、その究明のためにこれまで幾多の被ばく集団を対象とした疫学調査が行われ、また現在も継続されている。

晩発性障害として、発がん、寿命の短縮

晩発性身体影響は、自己複製能を備えた細胞の突然変異による発がんと、細胞組織に惹起された変性・壊死の様々な過程を含んだ受け身の病変の後の修復像であると言うことが出来る。

また発がんは線量により病状の重篤さは変わらず、発生率のみ変化し、防護上その発生率はしきい値のない確率的影響とされている。

一方、組織障害はその発生にしきい値があり、また重篤さが線量に依存することから非確率的影響(確定的影響)といわれる。

|

| 各種影響(症状) |

発がん

放射線被ばくと因果関係が特に深いと考えられているがんは白血病、甲状腺がん、女性乳がん、肺がんである。

現在までに慢性リンパ性白血病の過剰の発症は認められていない。

骨髄性白血病が放射線被ばくに特に深い関連があるのではないかとされている。

しかし、以上4つのがん種には放射線に特異的な病理組織学的変化は認められておらず、ただ発生率の過剰が認められるのみである。

次に発生率の過剰の認められるがんは唾液腺がん、食道がん、胃がん、膀胱がん、多発性骨髄腫などが挙げられている。

100万人が10mSv 被曝すると悪性新生物によって死亡する人が約15人増えるとも言われている。

白内障

放射線によって惹起された病変には特異性はなく、急性期の血管損傷による循環障害から変性・萎縮・壊死に至る一連の受け身の退行性病変から、障害を受けた組織が修復の過程を経て回復するまでのごく一般的な損傷治癒過程がみられる。

その過程で、晩発性変化として実質組織では、実質細胞の容積の縮小すなわち萎縮があり、加えて、その細胞の機能の低下が随伴することが多い。

例えば腺組織であれば分泌が減少する。

涙腺であれば、涙の分泌の減少から眼が乾燥してくる症状として現れてくる。

実質細胞と実質細胞の間にある間質には結合組織の増生が起こり、さらに結合組織を構成している膠原繊維に硝子変性と言われる変化が起こって組織の柔軟性が減少して硬化を招来する。

この病態が血管や導管に生ずると、その内腔が狭くなり、血流の減少、分泌物の通過障害、貯留が起こり、二次的な臓器障害へと進展する。

また実質臓器では部分的萎縮と硬化が起こる。

さらに、変化が変性萎縮以上に激しくなれば、組織には壊死が起こり、壊死に陥った組織は通常は早晩融解除去され、その跡は肉芽組織といわれる新たに増生した結合組織によって置換され、その後数週を経たこの組織が瘢痕(ケロイド)である。すなわち壊死病巣は瘢痕で置き換わると言える。

寿命の短縮

放射線防護が十分でなかった1900年代前半の放射線科医とそうでない一般医との間で寿命の差が認められるとの疫学調査報告がなされた。

防護が確立した後は、英国での調査や原爆被ばく生存者のうち、がんでない人々についての調査では寿命短縮の傾向は認められなかった。

なお、最近では、放射線に対する管理が行き届いていることもあって医師の間に寿命の有意差は認められない。

一方マウスを用いた動物実験では線量に比例して寿命の短縮がみられると報告された。

しかし、その後の詳細な病理組織学的検討(動物を解剖して、各々の臓器の異常部位組織片を顕微鏡的に検査をする)の結果、少なくとも低・中線量に被ばくした動物にはがんが発生し、このがんが寿命短縮を惹起するとの結果から、非特異的寿命短縮はみられないと結論されている。

よって、最近では一般的に非特異的寿命短縮はみとめられないとする傾向にある。

胎内被曝

放射線被ばくの身体的影響の特殊な例として胎内被ばくが挙げられる。

この場合、被ばく線量と胎令とが障害の程度に大きく影響を及ぼす。

線量が2.5Gy以上の高線量で妊娠の初期(2~3週令)では流産などの胚子の死が招来されることが多く、妊娠が進み、胎児の器官形成期(4~11週)では多くの器官の重複奇形がみられ、その後の20週では中枢神経系の発育障害を来たし、精神発育遅鈍がみられる傾向が認められている。

その後、出生した児にがんの発生の増加が予想される。

しかし、原爆被ばく生存母親から出生した1000人以上の20数年に及ぶ追跡調査ではがんの増加は認められていない。

|

| 慢性放射線障害の遺伝的影響 |

|

胎児への確率的影響 |

小児がん

出生した児にがんの発生の増加が予想される。

しかし、原爆被ばく生存母親から出生した1000人以上の20数年に及ぶ追跡調査ではがんの増加は認められていない。

晩発的納知的障害

重度知的障害が発生する確率は、被曝線量および被曝時の胎齢と強い関係があり、特に発達の著しい段階では影響が大きいことが明らかになっている。

知的障害の発生は、受胎後8-15週で被曝した人に劇的に増加が顕著であり、受胎後16-25週で被爆した人ではそれよりも少なかった。

一方、受胎後0-7週、または26-40週で被爆した人では全く見られなかった。

また、重度の知的障害に至らない場合でも、受胎後8-25週で被曝した人に、線量の増加に伴う学業成績とIQ指数の低下が認められ、発作性疾患の発生増加も明らかになった。

別の研究では、6人の重度知的障害者について脳のMRI診断が行われており、受胎後3カ月目から4カ月目に被曝すると、脳の構造に明らかな異常が引き起こされることが示唆されている。

小児期被曝者と同様、広島原爆研究において毎年行われた胎内被曝者の身体測定でも、性や被曝時の胎児の週齢に関係なく高線量被曝群において成人時(18歳)の身長、体重の全体的な減少が観察されている。

|

| 遺伝的影響 |

生殖細胞が突然変異を起こした場合は、遺伝的影響を起こす恐れがある。

遺伝的影響にも重篤度はさまざまあるが、線量の大小と重篤度は関係が無く、発生確率が線量に比例する。

|

| 参考資料 |

|

「放射線の影響が分かる本」 (財団法人放射線影響協会 )

「新編教養物理学」 (学術図書出版社 1985 原島鮮 )

「チャート式シリーズ 新物理II」 (数研出版 1978 力武常次)

「X 線診断による臓器・組織線量,実効線量および集団実効線量」

(RADIOISOTOPES.1996;45.761-773 丸山隆司,岩井一男,西澤かな枝,他)

原子力百科辞典 ATOMICA

Wikipedia 「放射線障害」 |

|